Cooperativismo y Desarrollo, enero-abril 2025; 13(1), e737

Artículo original

Aprovechamiento estratégico de la identidad cultural para el empoderamiento económico femenino en el desarrollo territorial

Strategic use of cultural identity for women's economic empowerment in territorial development

Aproveitamento estratégico da identidade cultural para o empoderamento econômico das mulheres no desenvolvimento territorial

Maydelin Annerys Olazabal Arrabal1  0000-0002-8059-1466

0000-0002-8059-1466  maidelin.olazabal@reduc.edu.cu

maidelin.olazabal@reduc.edu.cu

Vilda Rodríguez Méndez1  0000-0001-8081-575X

0000-0001-8081-575X  vilda.rodriguez@reduc.edu.cu

vilda.rodriguez@reduc.edu.cu

Ernesto Collado Cardoso1  0009-0002-7301-5943

0009-0002-7301-5943  ernesto.collado@reduc.edu.cu

ernesto.collado@reduc.edu.cu

Liz Marian Rio Olazabal2  0000-0002-3912-5447

0000-0002-3912-5447  riolazabal0222@gmail.com

riolazabal0222@gmail.com

1 Universidad de Camagüey "Ignacio Agramonte Loynaz". Camagüey, Cuba.

2 Consejo Provincial de las Artes Plásticas de Camagüey. Camagüey, Cuba.

Recibido: 23/04/2024

Aceptado: 23/04/2025

RESUMEN

La gestión del desarrollo territorial en Cuba fomenta la transversalización del enfoque de

género en interés de incrementar la participación de mujeres y hombres en igualdad de condición

y posición como sujetos activos del desarrollo. En los municipios, aún es limitado el análisis

estratégico del componente cultural y su papel motor hacia estos fines. La investigación asume la

identidad cultural como un recurso endógeno local y se propuso identificar formas de

aprovechamiento pertinentes de la identidad cultural en el sistema productivo local como factor de participación

y empoderamiento de la mujer en el desarrollo territorial. Sentadas las bases teóricas

metodológicas de un procedimiento de dos etapas, se combinaron métodos y técnicas de investigación

cualitativa y cuantitativa, entre ellos, análisis de contenido, encuestas, varianza de clasificación simple

e índice porcentual. Se reconocieron siete formas de aprovechamiento de la identidad cultural en

el sistema productivo local con diversos niveles de pertinencia. Se aportan criterios de análisis

para la toma de decisiones respecto a un recurso cultural que, articulados al enfoque de género en

el desarrollo, propician la proyección de escenarios de participación y autonomía de las

mujeres como sujeto activo del desarrollo, acorde con la política del país para impulsar el

desarrollo territorial y sus compromisos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

Palabras clave: identidad cultural; enfoque de género en el desarrollo; planificación

estratégica; desarrollo local.

ABSTRACT

The management of territorial development in Cuba promotes the mainstreaming of the

gender approach in the interest of increasing the participation of women and men in equal conditions

and position as active subjects of development. In the municipalities, the strategic analysis of

the cultural component and its driving role towards these ends is still limited. The research

assumes cultural identity as a local endogenous resource and proposed to identify ways of taking

advantage of cultural identity in the local productive system as a factor of participation and empowerment

of women in territorial development. Having established the theoretical and methodological

bases of a two-stage procedure, qualitative and quantitative research methods and techniques

were combined, including content analysis, surveys, simple classification variance and

percentage index. Seven ways of taking advantage of cultural identity in the local productive system

with different levels of relevance were recognized. Analysis criteria are provided for decision

making regarding a cultural resource that, articulated with the gender approach to development,

favor the projection of scenarios of participation and autonomy of women as active subjects

of development, in accordance with the country's policy to promote territorial development and

its commitments to the Sustainable Development Goals of the 2030 Agenda.

Keywords: cultural identity; gender approach to development; strategic planning;

local development.

RESUMO

A gestão do desenvolvimento territorial em Cuba promove a integração de gênero para

aumentar a participação de mulheres e homens em igualdade de condições e posição como sujeitos

ativos do desenvolvimento. Nos municípios, a análise estratégica do componente cultural e seu

papel como força motriz para esses fins ainda é limitada. A pesquisa assume a identidade cultural

como um recurso endógeno local e se propõe a identificar formas relevantes de explorar a

identidade cultural no sistema produtivo local como um fator de participação e empoderamento das

mulheres no desenvolvimento territorial. Tendo estabelecido as bases teóricas e metodológicas para

um procedimento de duas etapas, foram combinados métodos e técnicas de pesquisa qualitativa

e quantitativa, incluindo análise de conteúdo, pesquisas, variância de classificação simples e

índice percentual. Foram reconhecidas sete formas de exploração da identidade cultural no sistema

de produção local com níveis variados de relevância. São fornecidos critérios de análise para

a tomada de decisão em relação a um recurso cultural que, articulado com a abordagem de

gênero ao desenvolvimento, favorece a projeção de cenários de participação e autonomia das

mulheres como sujeitos ativos do desenvolvimento, de acordo com a política do país para promover

o desenvolvimento territorial e seus compromissos com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.

Palavras-chave: identidade cultural; abordagem de gênero ao desenvolvimento;

planejamento estratégico; desenvolvimento local.

INTRODUCCIÓN

Los procesos de desarrollo local1 constituyen una oportunidad para promover la igualdad

de género y el empoderamiento de las mujeres. Ambas condiciones propician el necesario

despliegue e incremento de las capacidades políticas, sociales y económicas de la mujer como sujeto

activo del desarrollo (Mara Miranda & Fernandes Barroso, 2020; Padrón de la Rosa & Juliá

Méndez, 2023), orientado tanto a su propio bienestar, como al de quienes habitan en su entorno territorial.

Lograrlo se ha erigido como Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS), el número cinco de

la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. A este propósito -formulado desde sus múltiples

causas, consecuencias y beneficios colectivos e individuales- pudiera contribuir la creación de

fórmulas dirigidas a integrar el componente cultural a la planificación estratégica de desarrollo

(REDS, 2021).

El concepto de cultura, propuesto por la Organización de las Naciones Unidas para la

Educación, la Ciencia y la Cultura en el año 1982, al abarcar aquello que se manifiesta en la diversidad

de rasgos que distinguen a una sociedad o grupo social, como resultado de la actividad

humana consciente -las interacciones hombre y naturaleza, la actividad común, la

percepción lógico conceptual y emocional de la

realidad-, estableció un derrotero para su posterior análisis en

dos sentidos actualmente insoslayables: como determinante endógena y como recurso del desarrollo.

Una copiosa lista de acciones y documentos conforman la tradición de un cuerpo

teórico-metodológico que responde a los nexos cultura-desarrollo (Polanco Noy, 2021). Otros

promueven su articulación al logro de los ODS (REDS, 2021), incluyendo propuestas que

inciden transversalmente en la atención a problemas, metas, soluciones y estrategias planteadas en

el Enfoque de Género y Desarrollo (GED), aquí abordado (Zebadúa y Pérez, 2002, citado en

Massolo, 2006).

Durante décadas, diversidad de estudios han ilustrado el papel instrumental de la cultura y

el potencial endógeno de sus componentes en la dinamización de estos procesos, entre ellos

la identidad cultural (Olazabal Arrabal et al., 2022; Scaramuzzi et al.,

2023).

En el presente artículo se asume la identidad cultural como recurso endógeno

local, definiéndose como un recurso del potencial de desarrollo, conformado en espacios comunes

de actividad colectiva; encierra un repertorio cultural con sentido y significado

compartidos, diversos, específicos y distintivos de una colectividad o grupo social; su

aprovechamiento estratégico en el sistema territorial puede condicionar, desde dentro, múltiples

capacidades para alcanzar crecimiento y cambio estructural.

Un muestreo de proyectos económicos de desarrollo, liderados por mujeres

en Europa, América Latina y Cuba, basado en elementos de la

identidad cultural (Borreguero, 2017;

Caamaño Franco et al., 2020; Ciro & Martínez Puche, 2018; Padrón de la Rosa & Juliá Méndez,

2023), expuso una relación de ganancia tanto para las economías locales como para la satisfacción

de necesidades prácticas y estratégicas determinadas por las mujeres en el enfoque

GED (Massolo, 2006), entre ellas, autonomía económica, autonomía en la toma de

decisiones, participación e igualdad de oportunidades de liderazgo.

Esta relación conduce a plantear que: si bien las representaciones simbólicas, la tradición o

la construcción cultural e histórica de actividades productivas, prácticas y roles diferenciados

de las mujeres en su enclave social, cristalizaron en valores y aptitudes culturales que

originan focos de desigualdad y discriminación hacia ellas, de modo contrapuesto, el

aprovechamiento estratégico de ese vasto repertorio cultural portado -por incorporación o adaptación en

ese propio sistema cultural- pudiera constituir un medio transformador de escenarios

y capacidades que los reduzcan y/o desaparezcan.

Lo anterior, al transversalizar el enfoque GED en la gestión del desarrollo local, equivaldría

a promover un nuevo significado al sentido socioculturalmente construido en la

tradición, proyectándolo ya no como fuente de invisibilidad, disparidad o desventaja, sino

como capacidad, potencialidad o factor para incrementar nuevos espacios y vías de

inclusión, crecimiento social y personal de la mujer en su entorno económico social.

Sin embargo, la existencia multicausal de sesgos teórico-metodológicos y prácticos en

el análisis integral del componente cultural en el marco de planificación estratégica territorial,

eje articulador de la gestión del desarrollo local (González Fontes et al., 2021) constituye

una problemática recurrente, no solo para Cuba (REDS, 2021; Rodríguez Basso et al., 2020).

Ajustados a esta realidad, aún con la apertura política, normativa y metodológica hacia

el tema, existen limitaciones en la propia capacidad de los actores locales para proyectar

la integración de los recursos culturales -en particular, la identidad cultural- a las Estrategias

de Desarrollo Municipal (EDM), hecho evidente tanto en el diagnóstico estratégico municipal

como en los componentes formales de las estrategias y la notoria reducción o subutilización de

las capacidades y potencialidades endógenas del recurso (Olazabal Arrabal et al., 2022).

Tal cuestión, en el plano estratégico de una perspectiva de género en áreas específicas

del desarrollo económico local (Ordóñez Gavilanes et al., 2022; Peralta et al., 2023; Espinosa

et al., 2015, citado en Quintanilla Ibarra & Sifuentes Ocegueda, 2022), ralentiza -en

disparidad con el hombre- el acceso de las mujeres a emprendimientos locales, el control de los

recursos materiales y la toma de decisiones, postergando derechos y aspiraciones colectivas

e individuales de bienestar y desarrollo.

El estudio se dirige a identificar formas de aprovechamiento pertinentes de la

identidad cultural en el sistema productivo local (SPL) como factor de participación y empoderamiento

de la mujer en el desarrollo territorial.

Los resultados obtenidos contribuyen en lo fundamental a robustecer la capacidad para la

toma de decisiones de los gobiernos locales en aspectos tan puntuales como la integración

del componente cultural a las estrategias de desarrollo municipal y la transversalización

del enfoque de género en los proyectos de desarrollo local, reflejados en la política cubana

para fomentar el desarrollo local y las actuales normativas en torno la gestión estratégica

del desarrollo territorial, así como al cumplimiento del ODS 5 de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.

MATERIALES Y MÉTODOS

Al presente estudio antecede una fundamentación teórica que utilizó como método general

el dialéctico-materialista, en el que se concretan de manera interrelacionada los demás

métodos teóricos de investigación, tales como el de análisis-síntesis, el hipotético-deductivo y el

sistémico-estructural. Ello permitió definir algunas bases teórico-metodológicas de interés para

la investigación:

- El papel central de la planificación estratégica territorial en la movilización de los

recursos del potencial del desarrollo.

- Los criterios que definen las formas de aprovechamiento de la identidad cultural

como recurso endógeno local, los representan indicadores que responden a la lógica del

diagnóstico situacional del análisis estratégico municipal (etapa analítica).

- La identificación de las formas de aprovechamiento de la identidad cultural como en el

SPL parte de la valoración de la pertinencia de los criterios -representada en los

indicadores- y esta debe realizarse sobre la base de un enfoque participativo.

A partir de ahí se diseñó un procedimiento en dos etapas, dirigido a: Condensar criterios de

la literatura especializada y filtrarlos en base a las demandas del estudio; evaluar y reconocer

su pertinencia.

La búsqueda de indicadores de criterios se enlazó a un planteamiento central: ¿Qué formas

de aprovechamiento de la identidad cultural en el SPL pueden integrarse en un análisis

estratégico municipal para orientar la movilización de su potencial en función del desarrollo?

Etapa 1

Análisis de contenido: el tema escogido

como unidad de análisis fue aprovechamiento de

la identidad cultural. Reconociendo que su utilización en las estrategias de desarrollo se extiende

a aspectos institucionales, medioambientales y del SPL, se redujo el eje temático al tópico:

formas de aprovechamiento en el SPL.

Grupo de enfoque mixto: Reunió a profesionales de disciplinas afines al tema. Permitió

obtener riqueza, profundidad y calidad en el análisis para filtrar los indicadores identificados a partir

de parámetros de pertinencia, concordancia, congruencia, representatividad y receptividad,

utilizados por el PNUD para la planificación, seguimiento y evaluación de resultados de desarrollo,

adecuados a estos fines.

Etapa 2

El enfoque participativo2 estimó el conocimiento de los actores

locales3 con el criterio de

vinculación y/o intervención directa en la gestión del desarrollo municipal: decisores locales a nivel de

gobierno y dependencias; asesores de procesos de desarrollo (universidad, instituciones culturales,

medios de comunicación); jefes e integrantes de proyectos de desarrollo local. Elementos acordes

a todos los municipios cubanos.

Para el estudio se escogió un municipio costero de la zona centro-oriental del país

que presenta un alto grado de urbanización, aunque alrededor del 80 % de sus asentamientos

son rurales en su tipología y distribución territorial; no es cabecera provincial; es rico en

recursos naturales; diverso y contrastante en elementos culturales identitarios; con una base

económica diversificada (industrial, agropecuaria y turística) y renglones especializados de

producción; capital humano capacitado en la planificación del desarrollo local, con experiencia en

asesoría y acompañamiento interinstitucional para la gestión de este conocimiento, así como

diversidad de proyectos de desarrollo.

Su selección como unidad de análisis, basada en los siguientes criterios, se realizó de

manera intencional: representatividad dual de la estructura territorial en la que interactúen

dinámicas productivas tradicionales y modernas en distintos contextos territoriales; coexistencia

de múltiples expresiones culturales y elementos identitarios como escenario propicio para

analizar formas diferenciadas de apropiación y uso estratégico de la identidad cultural en

proyectos económicos y comunitarios; existencia de profesionales y actores locales con experiencia

en proyectos de desarrollo que contribuya a la validez y profundidad de la evaluación con

enfoque participativo; condiciones favorables para introducir estrategias de empoderamiento

femenino vinculadas al aprovechamiento cultural; características mixtas (urbano-rural,

diversidad productiva y cultural), representativas de otras localidades cubanas con condiciones

similares, lo que pudiera favorecer la transferencia de los resultados.

Muestreo probabilístico: Se realizó una distribución de probabilidad multinomial para

diseño aleatorio monoetápico, conociendo de antemano la utilización de variables

cualitativas ordinales con una escala de distribución discreta multivariante (5 categorías). Se define un

95 % de confiabilidad. Se utilizó la relación de igualdad de tamaño de muestra preliminar

(n=n'), entre la probabilidad de distribución multinomial (n) y la probabilidad de

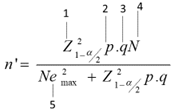

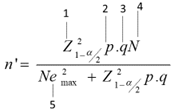

distribución binomial (n'), donde:

(1) valor de la variable normal estandarizada; (2) probabilidad de éxito a mayor tamaño de

la muestra; (3) probabilidad de fracaso; (4) tamaño de población finita; (5) error máximo.

Finalmente, el resultado de n' se multiplica por el dato fijado en la relación entre el tamaño de

muestra binomial y multinomial para cinco categorías (1,73)4, donde α= 0,050.

Encuesta: se diseñó con pregunta cerrada de escala ordinal de 5 niveles, de menor (1) a

mayor (5) nivel de pertinencia.

Análisis inferencial de datos: Se utilizó el análisis de varianza de clasificación simple o

ANOVA para comprobar la validez estadística de los resultados.

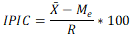

Índice de pertinencia del indicador de identidad cultural (IPIC): Diseñado para este estudio

a partir de la consulta con especialistas (Figura 1). Su objetivo fue realizar un análisis

cuantitativo alterno, que disminuyera desviaciones de carácter intuitivo, subjetivo o cognitivo propias

de evaluaciones a través de sujetos-muestra, en respaldo a una lectura más confiable del

resultado individual del criterio en el conjunto.

Figura 1. Índice de Pertinencia del indicador de Identidad Cultural

En la fórmula, el dato de la media aritmética del indicador evaluado

( ) se combinó con el

análisis de las medidas de posición de pertinencia de la variable, fijada a juicio del investigador. En

este caso, la mediana del recorrido (Me) = 3 y el dato de la amplitud de la pertinencia (R) = 2.

El resultado se expresa en valores relativos. La evaluación, en términos de pertinencia, tiene

un equivalente en la valoración cualitativa mostrada en la tabla 1.

) se combinó con el

análisis de las medidas de posición de pertinencia de la variable, fijada a juicio del investigador. En

este caso, la mediana del recorrido (Me) = 3 y el dato de la amplitud de la pertinencia (R) = 2.

El resultado se expresa en valores relativos. La evaluación, en términos de pertinencia, tiene

un equivalente en la valoración cualitativa mostrada en la tabla 1.

Tabla 1. Equivalencia cuanti-cualtitativa de la pertinencia

Porcentaje alcanzado |

Menor de 0.00 |

0.00 a 19.99 |

20.00 a 39.99 |

40.00 a 59.99 |

60.00 a 79.99 |

80.00 a 100.00 |

Pertinencia |

NP (No pertinente) |

MB (Muy baja) |

B (Baja) |

M (Medio) |

A (Alta) |

MA (Muy alta) |

Fuente: Elaboración propia a partir de consulta con especialista

El proceso de análisis e interpretación de los resultados se realizó a partir de la comparación

con las referencias teóricas localizadas y las evidencias y estudios de caso plasmados en la información analizada.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Etapa 1

Se analizó el contenido de 70 textos entre artículos de revistas especializadas, libros,

capítulos de libros y, en menor medida, documentos oficiales (políticas y estrategias y planes de

desarrollo municipales) procedentes -en orden descendente- de América Latina, Europa y Cuba. Con

una distribución temporal de 20 años (5 años- 41,5 %, 10 años- 24,3 %, 15 años- 11,4 % y 20

años- 22,8 %). En ellos se relacionó a la identidad cultural como recurso endógeno

local, con elementos propios del patrimonio, la acción colectiva local, los saberes de los sistemas productivos locales

y la cultura productiva local, desde el enfoque del potencial de desarrollo.

Se reconocieron siete principales formas de aprovechamiento de la identidad cultural en el

SPL, agrupadas por orden de representatividad. Son ellas: [1] Promotor de nuevos productos y

servicios (NPS); [2] Incentivador de innovaciones (IINV); [3] Promotor de ventajas competitivas

(PVC); [4] Encadenamientos productivos de bienes y servicios con identidad cultural (EPIC); [5]

Recurso simbólico para promoción de productos y servicios de origen local (PPS); [6] Certificador de

la calidad de productos y servicios basados en criterios culturales (CPS); [7] Protector de marcas

de productos y servicios con identidad cultural local (PMPS).

La propuesta de todos los indicadores preseleccionados se aceptó y argumentó a través de

los parámetros definidos. En la relatoría se reconoció que estos:

- Responden a la etapa analítica del diagnóstico situacional de los recursos del

potencial, como criterio de integración del recurso.

- Constituyen referentes para la gestión de la identidad cultural como recurso

endógeno local.

- Aportan objetividad al análisis de un recurso cultural intangible, como criterios útiles

para entender y promover su proyección en el marco de la EDM.

- Se alinean a las posibilidades dinámicas, demandas estratégicas y creación de

capacidades territoriales de integración de un componente cultural para movilizar potencialidades

en los territorios como resultado de la gestión del desarrollo local.

Al asumir la identidad cultural como un recurso endógeno del desarrollo, los aspectos

anteriores se interpretaron como generalidades de los indicadores de criterios de aprovechamiento del

recurso en el SPL. Esto significó que: como criterios integrables de aprovechamiento, a futuro,

pudieran enlazarse a las demandas del enfoque GED en el marco estratégico de la EDM, promoviendo

la utilización del recurso -patrimonio, saberes-, normas y valores -oficios y habilidades con

sentido y significado cultural compartidos- como un factor de desarrollo que responde a la perspectiva

de género.

Etapa 2

En el cálculo de la muestra (n=n'), para hallar (n') se operó con los valores de la 1variable normal estandarizada (1,962); la

2probabilidad de éxito a mayor tamaño de la muestra

(0,735); la 3probabilidad de fracaso (0,265); el

4tamaño de población finita compuesta por los sujetos

que, del conjunto previamente identificado a partir del criterio muestral, antes mencionado,

brindaron su consentimiento de participación en el estudio (N=122); y el 5grado de error máximo (0,0081). El resultado de n' (52,5582), multiplicado por el dato fijado en la relación entre el tamaño

de muestra binomial y multinomial para cinco categorías (1,73), arrojó una elección

estadísticamente confiable de 91 sujetos. La aplicación de la encuesta finalmente amplió su aplicación a

102 actores locales.

El análisis de varianza de clasificación simple confirmó la significación y fiabilidad de los

datos obtenidos.

La evaluación de pertinencia de los criterios de aprovechamiento del recurso a través del IPIC

se muestra en la tabla 2, elaborada por los autores.

Tabla 2. Pertinencia del aprovechamiento de la identidad cultural en el SPL

Criterios de aprovechamiento |

NPS |

IINV |

PVC |

EPIC |

PPS |

CPS |

PMPS |

Media |

4 |

4,29 |

4,31 |

4,23 |

3,67 |

3,57 |

3,65 |

IPIC % |

50 |

64,5 |

65,5 |

61.5 |

33,5 |

28,5 |

32,5 |

Valoración cualitativa |

Medio |

Alta |

Alta |

Alta |

Baja |

Baja |

Baja |

Fuente: Elaboración propia

Como generalidad, se observó que las valoraciones se concentran en los rangos de Alto, Medio

y Bajo, siendo nulas para los rangos No pertinente, Muy baja o Muy alta, reflejando un

dominio adecuado del tema en relación con un menor grado de experiencia del mismo que, en la

práctica, influye en la realización de ponderaciones extremas.

La manifestación es acorde con el análisis generalmente desventajoso de los componentes

culturales como recursos del desarrollo en las EDM, respecto a los recursos financieros, naturales,

humanos, etc., en los que se muestra mayor manejo y

presencia. En ello incide la propia complejidad de

la cultura (origen, cualidades, diversidad, manifestaciones, mecanismos de transmisión),

las tendencias históricas en su tratamiento teórico-conceptual e incluso, el factor

humano5, como vector de conocimientos y estilos de planificación que influyen en las voluntades y

capacidades respecto a su tratamiento.

Cabe señalar que los recursos culturales -dígase patrimoniales, artísticos, o no

convencionales como la idiosincrasia, las normas y valores, pero con un peso en el actuar proactivo, resiliente

o cooperativo que distingue y define a los actores locales, sus metas y estrategias de desarrollo-

al formar parte del potencial de desarrollo territorial pueden ser evaluados a través de un

conjunto de características definidas en la literatura, relacionadas con su utilización, lo que

permitiría diagnosticar6 -a la par de otros recursos- sus potencialidades endógenas y, en consecuencia,

ser orientadas y aprovechadas de modo coherente y respetuoso de sus orígenes y portadores,

hacia el subsistema institucional, sociocultural, productivo local u otros, en los que la cultura sea

un medio (que aporta saberes, prácticas, habilidades, sentido y significado, arte) destinado

a incrementar la prosperidad y el bienestar de la población.

Por otra parte, las valoraciones Alta y Baja se aglutinaron fundamentalmente en dos grupos

de criterios de aprovechamiento definidos. En esta investigación fueron nombrados los

criterios Grupo 1, los evaluados de alta pertinencia. Estos coinciden con aspectos más

tangibles, normados y representados en las estrategias para la gestión del desarrollo

(innovación, competitividad, encadenamientos productivos).

En el Grupo 2, se aglutinan los criterios evaluados de baja pertinencia. Estos se

encuentran visiblemente relacionados a tópicos -estrategias de imagen y marketing de productos y servicios, creación de marcas y denominaciones de origen- más específicos, demandantes

en cuanto a mecanismos de gestión y/o difusos por su naturaleza multidisciplinaria

(jurídica, simbólica, comunicacional), aunque de gran impacto en el desarrollo endógeno. Esta idea,

para el caso de Cuba, también puede estar relacionada con la baja sistematicidad y proyección

de estos temas y su práctica a nivel local.

De modo específico, la pertinencia de aprovechar los componentes de la identidad cultural

para promover ventajas competitivas [3], incentivar procesos de innovación [2] y

encadenar productos y servicios con identidad cultural a sectores de bienes y servicios [4], fue Alta.

En el caso de [2] y [3], los resultados correspondieron con la relación planteada en

la literatura entre las cualidades de los recursos endógenos -en especial los de base

cultural- respecto a la imposibilidad de su deslocalización y su efecto catalizador para el desarrollo

de nuevas industrias (González González,

2019), respaldar innovaciones en base a

especificidades culturales, utilizar las ventajas comparativas producidas y crear ventajas

competitivas, integrándola a mecanismos endógenos dirigidos a diversificar el SPL, potenciar la renta,

el empleo, la atractividad, la creación de externalidades, como aspectos clave en la gestión

del desarrollo.

Las estrategias más conectadas a estos fines persiguen la valorización del

recurso, transformando los conocimientos y la cultura local en productos y servicios

comercializables, apreciados por su calidad basada en la diferenciación del modelo de producción y

consumo, conocimientos y costumbres locales, aspecto ampliamente reconocido en los

estudios abordados. Su valor añadido, según los casos analizados, reside en el poder que le

confieren elementos como la tradición, la historia o la naturaleza.

Desde sus inicios, descritos principalmente en Europa entre finales de los años 80 y

principios de los 90 del pasado siglo, a este modelo de reestructuración productiva lo respaldó

una orientación del llamado consumo diferencial, que determinó la forma concreta en que

los productos locales se integraban en los mercados globales (Aguilar Criado, 2007), aspecto

que mantiene su esencia en la actualidad.

Estos han sido reconocidos como mecanismos de desarrollo endógeno, mejor adaptados

al contexto rural y asentamientos poco impactados por la industrialización o la globalización,

pero también han sido adecuados a otras escalas territoriales que muestran riqueza

histórica, patrimonial, natural y diversidad de componentes identitarios.

El caso del criterio [4] se mostró más frecuente en los sectores del turismo y la

industria alimentaria. Acorde con la literatura, este se desprende de un proceso más amplio como

los encadenamientos productivos locales (González Fontes et al., 2021), constituido por

un conjunto de entidades diversas, cuya organización permite realizar las actividades

económicas de una forma articulada e interdependiente, basada en la competencia y la cooperación, en

un mercado específico perteneciente a un mismo sector o a sectores complementarios.

Por tanto, este modo de aprovechamiento no debe verse como la actividad aislada

de identificar productos o servicios con identidad cultural para proveer según demandas,

sino, como aclaran los citados autores, de gestionar la ejecución de las articulaciones hechas

como una red, de modo flexible e integrado, para evitar los vacíos relacionales y propiciar

ventajas como la reducción de costos de transporte, reducción de costos de transacción o la

formación de un mercado de trabajo especializado, entre otras.

Por otra parte, el criterio de aprovechamiento de la identidad cultural como un recurso

para promover la creación de nuevos productos y servicios [1] mostró un índice de

pertinencia medio.

Ligado a su formación en espacios de actividad colectiva, en los estudios consultados

se reconoce que los saberes y prácticas culturales del repertorio identitario se refuncionalizan

y adaptan a nuevas formas dando lugar a nuevos productos y servicios sobre esta base

de carácter tradicional. Ello permite diversificar la puesta en valor de productos de

manufactura artesanal, relacionados con la cultura local, motivando y promocionando su consumo en

el territorio (REDS, 2021), en beneficio de políticas y programas dirigidos a la

salud, alimentación, materiales de la construcción, vivienda, recreación, generación de empleos

y otros.

Al profundizar en el tema, la ponderación de este criterio pudiera estar asociada, más que

a subestimar el valor del recurso hacia este fin, a priorizar el aprovechamiento de la

creatividad que fomenta la diversidad cultural como fuente de emprendimientos locales sobre la

creación de productos y servicios con especificidades culturales que -por su inmovilidad

o insustituibilidad- multipliquen a través de la diferenciación su oferta en el mercado

global desde los territorios, una idea compartida con frecuencia en los estudios abordados de

los criterios del Grupo 1.

Ello explicaría la inclinación hacia la introducción de innovaciones productivas en la

base económica y las mejoras de competitividad en los mercados, a través de productos y

servicios de base cultural que contengan factores difícilmente imitables. A juicio de los autores,

ambas alternativas pueden coexistir integradas al análisis estratégico municipal, partiendo siempre

de la evaluación de potencialidad de los componentes de este recurso cultural.

Finalmente, como recurso simbólico en la creación de estrategias de promoción de productos

y servicios con base en la identidad territorial [5], proteger marcas y denominaciones de

origen de productos y servicios con identidad cultural local [7] y certificar la calidad de productos

y servicios basados en criterios culturales [6], la pertinencia de los criterios se mostró baja.

Como fue planteado anteriormente, estas constituyen capacidades de uso del recurso

mucho más específicas y menos exploradas, además en las EDM contrastadas en el caso de

Cuba, aunque en general están muy asociadas a las estrategias de valorización referidas en

el análisis del Grupo 1.

Ampliando el tópico, la literatura plantea la existencia de productos típicos, en el que

las relaciones culturales hombre/naturaleza/sociedad personalizan su origen y los protege a

modo de propiedad intelectual -Denominación de Origen Protegida, Indicación Geográfica

Protegida, Denominación de origen, Denominación de Origen Controlada, Especialidades

Tradicionales Garantizadas, Marcas Colectivas Certificadas, Sellos de

garantía-, como instrumentos

jurídicos con protocolos diferentes, pero con una función referencial de identificación y legitimación

de estos productos en el mercado.

Sobre estas propias bases culturales, la calidad, reputación y exclusividad del producto

se relacionan a factores naturales y humanos, modos de producción, transformación y

elaboración singulares e identitarios, por tanto, diferenciales de una zona geográfica bien delimitada,

que validan su procedencia, amparando el vínculo entre origen geográfico, productor y consumidor.

Por otra parte, se reconoce que el diseño de logo o marca de un producto típico puede ser

más eficaz -como estrategia de promoción y factor de identificación- asociado a

elementos culturalmente simbólicos, representativos de la localidad o el entorno de procedencia.

Como estrategia socioeconómica de desarrollo local, consta en la literatura que estas

variantes brindan beneficios directos y concretos al sector

productor, permiten su inserción en nuevos

y mejores mercados, con mejores precios, la concentración de la renta en un sector y

su distribución a otros, al tiempo que promueven la especialización de un sector o un territorio.

El hallazgo pareciera contradictorio en relación con la tendencia evolutiva

del marketing territorial descrito en los estudios, hacia los factores intangibles o inmateriales conectados

al contenido y significado de los lugares, que estimulan el valor al concepto del origen

de productos y servicios de base cultural no solo como atributos externos de promoción,

sino como factores internos de identificación local y dinamización económica, sobre todo

para aquellos que puedan constituir fuentes exportables.

Sin embargo, al profundizar en las posibles causas, el resultado se asoció a tres

aspectos concretos que se desprenden de la literatura consultada que pudieran causar incertidumbre

en la toma de decisiones:

- Superan las demandas centradas en incrementar o diversificar la producción local

de bienes y servicios por estar más ligados a las estrategias de comercialización del

producto y su posicionamiento en el mercado.

- Los productos típicos requieren de un estudio profundo de sus componentes

diferenciales -simbólicos, físico-geográficos-, cognitivos y prácticos -de base cultural-, que

acrediten su distinción y exclusividad.

- Demandan de una proyección local articulada para crear mecanismos, condiciones

y capacidades de carácter multidisciplinar -organizativas, comunicativas,

legislativas, normativas, políticas- muy específicas, en correspondencia incluso con normativas

de carácter internacional.

Este particular constituye un tema de análisis en el plano estratégico del desarrollo

municipal, con vistas a evaluar las ventajas económicas que ofrecen estas formas de aprovechamiento de

la identidad cultural para elevar la capacidad de gestión por esta vía, acorde con la

necesidades, posibilidades y metas de desarrollo definidas en un territorio.

Los hallazgos realizados, tanto en su identificación como en su evaluación, se consideran

el principal aporte de esta investigación ya que revelan criterios de análisis para guiar la toma

de decisiones respecto al aprovechamiento de un componente cultural de un territorio, como

vía integrable a la perspectiva de género en áreas específicas del desarrollo económico local,

dirigida al incremento de las capacidades de autonomía y participación de la mujer desde el marco de

la planificación del desarrollo.

En este sentido, apoyan la ejecución de la política y las normativas del país para impulsar

el desarrollo territorial y su gestión estratégica en aspectos puntuales como: la integración

del componente cultural y el aprovechamiento de sus potencialidades endógenas; la creación

-apegados a este estudio- de proyectos de desarrollo económico-productivos, sin descartar los de

naturaleza sociocultural y el resto de las

modalidades7 que, orientados hacia prioridades estratégicas de

los territorios aprovechan su base cultural y la transversalización en estos proyectos del enfoque

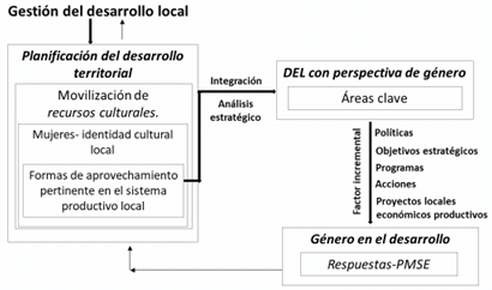

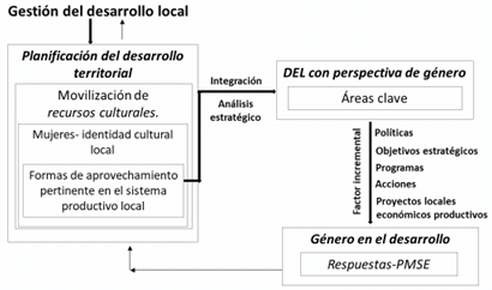

de género (Figura 2).

En la práctica, implican la posibilidad de relacionar espacios y prácticas culturales

identitarias localmente asociadas a la mujer con formas de aprovechamiento del recurso aquí

definidas, cubriendo áreas-objetivos clave del Desarrollo Económico Local con enfoque de género,

planteados por Espinosa et al. (2015), citado en Quintanilla Ibarra & Sifuentes Ocegueda

(2022) tales como:

- Propiciar la obtención de derechos económicos y destacar su papel como beneficiarias

y participantes activas del proceso de desarrollo de una sociedad para impulsar la

inclusión económica y economía social.

- Articular políticas que fomenten un marco normativo local igualitario y favorable para

la perspectiva de género como rol del estado en el desarrollo económico social.

- Mejorar el posicionamiento de la mujer en la movilización del potencial endógeno de

la comunidad, incrementando sus ofertas de bienes y servicios y su acceso a

financiamiento y capacitación de desarrollo empresarial como estrategia de valorización de

recursos endógenos.

- Promover proyectos de innovación social destinados a la unión de grupos de mujeres

con el objetivo de aumentar su empoderamiento y participación en la toma de

decisiones relacionadas con el desarrollo local.

Las propuestas que de ello se deriven pudieran constituir enlaces resolutivos a los

problemas (P), metas (M), soluciones (S) y estrategias (E) ya definidos por Zebadúa y Pérez

(2002), citado en Massolo (2006) en los estudios de enfoque GED, como un factor que incremente

sus resultados, en este caso:

- P- Las relaciones desiguales de poder, el desarrollo equitativo y la participación de

la mujer.

- M- La creación de políticas públicas eficientes e incluyentes.

- S- El incremento de la capacidad de acción de las mujeres y la transformación de

las relaciones desiguales.

- E- El diseño de políticas focalizadas o integradas, pero sensibles a las diferencias

entre hombres y mujeres, así como la atención a necesidades prácticas y

estratégicas determinadas por las féminas.

Figura 2. Integración del aporte al sistema de gestión del desarrollo con enfoque de género

Fuente: Elaboración propia

En el eje del debate emergieron las conexiones entre el aprovechamiento de la

identidad cultural como recurso endógeno local y el enfoque GED en el marco de la

planificación estratégica del desarrollo que se exponen a continuación.

Acorde a su función instrumental, la cultura de un territorio porta atributos, funciones

y mecanismos inherentes a su origen, conformación y naturaleza que, de forma innata

y generalmente espontánea, manifiestan una capacidad de uso intrínseca a procesos

de adaptación, creatividad, innovación, sinergia y sostenibilidad de los grupos portadores en

su entorno. De manera directa o indirecta, su aprovechamiento conduce a la obtención

de beneficios económicos y sociales y también como un vector que mejora la eficacia de

las intervenciones de desarrollo (REDS, 2021).

Esto significa que, al igual que el resto de los recursos del desarrollo, los culturales -como

la identidad cultural- muestran capacidad de uso para generar crecimiento material,

espiritual, social, científico, por tanto pueden ser integrados al sistema de planificación territorial

y proyectar su utilización articulada a los factores endógenos desencadenantes del

desarrollo descritos en la literatura, formando parte de emprendimientos y proyectos de desarrollo

que refuercen la inclusión femenina, disfrutando las diversas ventajas del recurso.

Sin embargo, para proyectar la utilización racional e integrada de los recursos

culturales locales en el horizonte de planificación, no bastaría conocer su utilidad, sino superar

brechas conceptuales y conocimientos específicos sobre la cultura e incorporar cuestiones relativas a

su origen y cualidades a un marco de referencia con criterios propios que permitan el análisis

-pertinente e integrable- de sus manifestaciones, capacidades y potencialidades. En este

caso, sobre todo, para resolver la identificación/evaluación de patrones culturales

identitarios asociados a escenarios productivos locales, actividades especializadas y prácticas

que protagonizan o vinculan la presencia de mujeres, iniciando la cadena del proceso

de integración estratégica.

Por otra parte, como explica Massolo (2006), el desarrollo local no es neutro de género, esta

es una dimensión constitutiva del proceso ya que en su dinámica contiene, entre

otros, necesidades y expectativas, relaciones y jerarquías de poder entre hombres y

mujeres culturalmente determinadas.

A diferencia del enfoque Mujeres en el Desarrollo, el enfoque GED incorpora el tema

del género, señalando las relaciones asimétricas entre hombres y mujeres y su impacto en

el desarrollo, las relaciones de poder y la organización social de la desigualdad (Mara Miranda

& Fernandes Barroso, 2020; Massolo, 2006).

Al integrar el término de empoderamiento femenino y exponer sus implicaciones

sicológicas, socioculturales, económicas y políticas, este enfoque hace énfasis en la distinción entre

las categorías condición y posición de las mujeres. Sobre estas circunstancias, acorde con

Massolo (2006), se insiste en que: en el pensamiento estratégico municipal, las estrategias y

proyectos de desarrollo deben ser dirigidas, no solo a transformar las condiciones de las mujeres

-acceso a servicios básicos, bienes, exceso de carga laboral o disponibilidad de tiempo- sino a

cambiar su posición en el proceso, o sea, las relaciones de subordinación con respecto a los hombres.

En la práctica, lo anterior se expresaría en: igualdad de ubicación y reconocimiento

social respecto a los hombres, inclusión en la toma de decisiones, posibilidad de acceso y control

de los recursos, capacitación, entre otros ejemplos mencionados por la citada autora,

como factores de cambio de las estructuras de subordinación y con ello, de exposición

a desigualdades, desventajas y riesgos.

En este sentido, las alternativas de aprovechamiento de la identidad cultural

identificadas constituyen vías para incrementar la proyección de escenarios de participación y

desarrollo, encaminados -de modo estratégico- a empoderar a las mujeres, como paso en

la transformación tanto de sus condiciones como su posición, respecto a los hombres en

el proceso.

Para ello, como mostró el análisis realizado, existen demandas, capacidades y

obstáculos asociados a su pertinencia, que pueden variar de un territorio a otro y que deben

ser despejados si se pretenden utilizar como vías y alternativas en el municipio

para transverzalizar el enfoque de género como un resultado esperado de la gestión del

desarrollo territorial, integrando el componente cultural al análisis estratégico.

En resumen, la práctica del desarrollo local desde un enfoque de género ha reflejado que

-de modo planificado- se puede disponer de las capacidades de uso de las culturas y

las identidades culturales en la dimensión económica del emprendimiento femenino

(Ordóñez Gavilanes et al., 2022), en estrecha relación con la político-administrativa, sociocultural

e institucional, entre otras.

Ello ha dado paso a una visión de la estrategia de género que puede conseguir "un

abordaje integral y multisectorial, que combina diferentes competencias, prácticas e intereses y

que articula el corto con el largo plazo, lo urbano con lo rural, lo público y lo privado"

(Ordóñez Gavilanes et al., 2022, p. 79).

De este modo, trabajadoras agrícolas de las comarcas de Vélez y Anarquía en Málaga

y mariscadoras de la Comunidad de Galicia, España, artesanas nahuas en Cuetzalán y

cocineras tradicionales de San Pedro el Saucito, México; tejedoras indígenas Nasa del municipio

de Santiago de Cali y modistas de Barranquilla, Colombia; alfareras del municipio de

Santo Domingo de Guzmán, Salvador; artesanas de la Comunidad de Santa Rosa,

municipio Majibacoa, Cuba, se han posicionado en emprendimientos, cooperativas y proyectos

locales que:

- Las han provisto de autonomía física, autonomía económica, autonomía en la toma

de decisiones y autonomía cultural e identitaria (Ciro & Martínez Puche, 2018; Peralta

et al., 2023).

- Les han permitido generar beneficios a su entorno, en correspondencia con

sus capacidades, potencialidades, necesidades e intereses, mostrando la importancia de

sus funciones y su grado de implicación con el desarrollo (Caamaño Franco

et al., 2020; Nieto Figueras, 2006; Padrón de la Rosa & Juliá Méndez, 2023).

Lo planteado refuerza la idea general que vertebra esta investigación: la coherencia y

sistematicidad que se logre en la articulación del componente cultural -en particular la identidad cultural- a

la planificación estratégica del desarrollo territorial, contribuirá a diversificar los escenarios y

vías para el incremento de las capacidades de autonomía y participación de la mujer como

sujeto activo del desarrollo.

De modo general, el estudio aportó pautas para integrar el aprovechamiento de la cultura

como factor que puede incrementar la capacidad de autonomía y participación de la mujer en el

desarrollo, en armonía con el ODS 5 que reclama acciones planificadas a nivel local dirigidas hacia

este propósito.

En particular, se identificaron formas de aprovechamiento estratégico de la identidad cultural

en el SPL como recurso endógeno, local dirigido hacia dos principales grupos de objetivos con

niveles de pertenencia, demandas específicas y ventajas económicas propias que contribuyen a

consolidar la perspectiva de género en áreas específicas del desarrollo económico local:

- Grupo 1: Promover ventajas competitivas, incentivar innovaciones y

encadenamientos productivos de bienes y servicios con identidad cultural, también para promover la

creación de nuevos productos y servicios.

- Grupo 2: Promoción de productos y servicios de origen local, proteger marcas de

productos y servicios con identidad cultural local, certificar la calidad de productos y servicios

basados en criterios culturales.

El procedimiento utilizado, que en su segunda etapa se puede ampliar a otros municipios,

permitió evaluar de modo factible la pertinencia de los criterios analizados, al tiempo que sirvió

de instrumento para sondear las capacidades instaladas en los actores locales de un municipio y

su visión para gestionar el aprovechamiento del componente cultural en el desarrollo territorial.

Se sugiere que los criterios aportados en torno al aprovechamiento de la cultura

y, en particular, la identidad cultural como recurso local y sus relaciones potenciales con el enfoque GED

se profundicen e incorporen a las agendas municipales de gestión del conocimiento y la

innovación para el desarrollo, acción que permitiría robustecer la capacidad de los actores locales en

el diseño de las estrategias, la participación, la toma de decisiones y los resultados en la gestión

del desarrollo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Aguilar Criado, E. (2007). Productos locales, mercados globales: Nuevas estrategias

de desarrollo en el mundo rural. En Perspectivas teóricas en desarrollo

local (pp. 145-170). Netbiblo. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2933333

Borreguero, M. (2017). Mujeres mariscadoras: Identidad y economía de subsistencia en

una iniciativa turística que busca certificar la RSE. Revista de Estudios Turísticos,

(211-212), 189-201. https://doi.org/10.61520/et.211-2122017.108

Caamaño Franco, I., Andrade Suárez, M., & Pérez García, A. (2020). El turismo marinero

como opción de desarrollo local sostenible a partir del empoderamiento femenino. Cuadernos de Turismo, (46), 459-487. https://doi.org/10.6018/turismo.451921

Ciro, J., & Martínez Puche, A. (2018). Estrategia para el empoderamiento diferencial desde

la identidad cultural y el desarrollo local. Estudio de caso de las Mujeres Indígenas

Nasa del Municipio Santiago de Cali-Colombia. Revista Internacional de Ciencias

Sociales, 7(2), 59-73. https://doi.org/10.37467/gka-revsocial.v7.1645

González Fontes, R., Trujillo Méndez, G., & Hernández Suárez, Y. (2021). Sistema de gestión

de encadenamientos productivos locales. En A. Guzón Camporredondo & J. Olivera

Romero (Eds.), Diversas miradas al Desarrollo Local en

Cuba. Academia. https://conectadel.ar/diversas-miradas-al-desarrollo-local-en-cuba

González González, M. (2019). El uso de recursos endógenos en tiempos de crisis: Memoria

de identidad colectiva. Revista Euroamericana de

Antropología, (7), 159-168. https://doi.org/10.14201/rea20197159168

Mara Miranda, C., & Fernandes Barroso, M. (2020). Gênero e desenvolvimento na

Amazônia: Acesso das mulheres às políticas públicas nos estados do Amazonas, do Pará e

do Tocantins. Novos Cadernos NAEA,

23(2), 39-60. https://doi.org/10.5801/ncn.v23i2.7184

Massolo, A. (2006). El desarrollo local en la perspectiva de género. Agricultura, Sociedad y Desarrollo,

3(1), 1-18. https://revista-asyd.org/index.php/asyd/article/view/1046

Nieto Figueras, C. (2006). Las mujeres y el cooperativismo en los procesos de desarrollo

local. Algunos ejemplos de la provincia de Málaga. Documents d'Anàlisi

Geogràfica, (47), 31-52. https://raco.cat/index.php/DocumentsAnalisi/article/view/55398

Olazabal Arrabal, M. A., Rodríguez Méndez, V., & González Fontes, R. (2022). Indicadores

de identidad cultural como recurso endógeno territorial: Una propuesta para el

diagnóstico estratégico municipal. Cooperativismo y Desarrollo, 10(1), 63-90.

https://coodes.upr.edu.cu/index.php/coodes/article/view/471

Ordóñez Gavilanes, M. E., Useche Aguirre, M. C., Rodríguez Pillaga, R. T., & Ruiz Alvarado, P.

I. (2022). Emprendimiento Femenino en el desarrollo local en Ecuador. Revista Venezolana de Gerencia, 27(Especial 7), 73-87. https://doi.org/10.52080/rvgluz.27.7.6

Padrón de la Rosa, R. F., & Juliá Méndez, H. E. (2023). Dinamización sociocultural en

la comunidad de Blanca Rosa (Cuba): Alternativa de desarrollo y

empoderamiento femenino. GeoGraphos,

14(1), 61-74. https://doi.org/10.14198/GEOGRA2023.14.1.05

Peralta, C. P., Quispe Lacho, S., Lizana Apasi, I. J., Rupay, M., & Yauri, J. L.

(2023). Empoderamiento económico en mujeres del distrito de Paucará y Acobamba de

la Región Huancavelica. Revista de investigación científica Siglo

XXI, 3(1), 2-8. https://doi.org/10.54943/rcsxxi.v3i1.209

Polanco Noy, A. (2021). Cultura y desarrollo: Perspectivas teóricas para su apropiación por

los actores locales. Cuadernos del CLAEH,

40(114), 441-460. https://doi.org/10.29192/claeh.40.2.26

Quintanilla Ibarra, D. M., & Sifuentes Ocegueda, E. L. (2022). Perspectiva de género en

la evaluación de la política social como detonante del desarrollo local. En M. del P.

Mora Cantellano, S. E. Serrano Oswald, & V. E. Mota Flores (Eds.), Reconfigurando territorios a partir de la cultura, el empoderamiento de las mujeres y nuevos

turismos (pp. 227-244). Universidad Nacional Autónoma de México.

https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/1506

REDS. (2021). Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus metas desde la perspectiva

cultural. Red Española para el Desarrollo Sostenible.

https://reds-sdsn.es/wp-content/uploads/2022/02/OBJETIVOS-DE-DESARROLLO-SOSTENIBLE-Y-SUS-METAS_web.pdf

Rodríguez Basso, S., Paez Perdomo, D., & Pando López, L. (2020). Estrategia de

desarrollo municipal de San Cristóbal. Propuesta para su perfeccionamiento desde la

cultura. Cooperativismo y Desarrollo,

8(3), 490-507.

https://coodes.upr.edu.cu/index.php/coodes/article/view/278

Scaramuzzi, S., Scarpellini, P., Gabellini, S., Ranaboldo, C., & Belletti, G. (2023).

Enhancing territorial development based on biocultural identity. A capacity building

approach. Journal of Rural Studies,

104, 103161. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2023.103161

Notas

1 Los autores asumen al desarrollo local como expresión del desarrollo territorial, aspecto acotado en el Decreto No. 33/2021 Para la gestión estratégica del desarrollo territorial, plasmado en la Gaceta de Cuba en la introducción del art. 3, p. 1296.

2 El enfoque participativo involucra de modo directo o indirecto a la mayor cantidad posible de actores locales. Su eficacia radica, entre otros aspectos, en determinar quiénes participan y en qué procesos toman parte, cómo lo hacen, cómo inducir la capacidad colectiva de análisis y de conocimiento en la acción.

3 Definido en el Artículo 5, del Decreto No. 33/2021 Para la gestión estratégica del desarrollo territorial, Gaceta Oficial de Cuba.

4 Tomado de la Tabla de relación entre el tamaño de muestra binomial y multinomial de Fernando Medina (Tamaño óptimo de muestra en encuestas de propósitos múltiples s/p, CEPAL).

5 El antropólogo Conrad Phillip Kottak, en su artículo La cultura y el desarrollo económico, alertó sobre un fenómeno que nombró como cultura del planificador, en la que se tiende a saltar o anular la importancia de las diferencias culturales durante el proceso de planificación.

6 En el marco de la planificación estratégica del desarrollo territorial, son escasos los estudios del potencial de desarrollo que incluyan a los recursos culturales aprovechando estas características o indicadores para medirlo. Más limitados aun, los que se hayan propuesto reconocer cuáles, atendiendo a la complejidad, diversidad y particularidades de la cultura, serían los más pertinentes para hacerlo. Ello puede constituir un factor que retrase, respecto a otros recursos, el diagnóstico y aprovechamiento eficiente de los recursos culturales del desarrollo.

7 En Cuba, el artículo 24 del Decreto 33/2021 Para la Gestión Estratégica del Desarrollo Territorial, reconoce las modalidades de proyectos de desarrollo: económico-productivos, socioculturales, ambientales, institucionales y de investigación, desarrollo e innovación.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener conflictos de intereses.

Contribución de los autores

Maydelin Annerys Olazabal Arrabal estuvo implicada en el diseño del estudio, la revisión bibliográfica, la investigación y trabajo de campo, el análisis estadístico, la elaboración del borrador original y la revisión crítica.

Vilda Rodríguez Méndez trabajó en la revisión y edición crítica de artículo y en la revisión bibliográfica.

Ernesto Collado Cardoso participó en el diseño estadístico, el procesamiento y análisis de datos.

Liz Marian Rio Olazabal laboró en la sistematización y revisión bibliográfica, el trabajo de campo, la visualización de gráficos y tablas.

Todos los autores revisaron la redacción del manuscrito y aprueban la versión finalmente remitida.

Esta obra está bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional

0000-0002-8059-1466

0000-0002-8059-1466  maidelin.olazabal@reduc.edu.cu

maidelin.olazabal@reduc.edu.cu 0000-0001-8081-575X

0000-0001-8081-575X  vilda.rodriguez@reduc.edu.cu

vilda.rodriguez@reduc.edu.cu 0009-0002-7301-5943

0009-0002-7301-5943  ernesto.collado@reduc.edu.cu

ernesto.collado@reduc.edu.cu 0000-0002-3912-5447

0000-0002-3912-5447  riolazabal0222@gmail.com

riolazabal0222@gmail.com