Cooperativismo y Desarrollo, septiembre-diciembre 2025; 13(3), e887

Artículo original

Análisis estratégico: gobernanza territorial para el desarrollo a escala provincial

Strategic analysis: territorial governance for development at the provincial level

Análise estratégica: governança territorial para o desenvolvimento em nível provincial

Jesús Manuel Rey Novoa1  0009-0002-9285-1082

0009-0002-9285-1082  jesusmreynovoa@gmail.com

jesusmreynovoa@gmail.com

Carlos Cesar Torres Paez2  0000-0001-7956-5079

0000-0001-7956-5079  carlosc@upr.edu.cu

carlosc@upr.edu.cu

Dunia María García Lorenzo3  0000-0001-9952-2172

0000-0001-9952-2172  dgarcia@ucf.edu.cu

dgarcia@ucf.edu.cu

Marle Pérez de Armas3  0000-0002-7162-2304

0000-0002-7162-2304  marletp@ucf.edu.cu

marletp@ucf.edu.cu

Carlos Díaz Ramos1  0009-0005-7729-2771

0009-0005-7729-2771  epprocesosdt@pppcfgos.co.cu

epprocesosdt@pppcfgos.co.cu

1 Gobierno Provincial de Cienfuegos. Cienfuegos, Cuba.

2 Universidad de Pinar del Río "Hermanos Saíz Montes de Oca". Pinar del Río, Cuba.

3 Universidad de Cienfuegos "Carlos Rafael Rodríguez". Cienfuegos, Cuba.

Recibido: 21/03/2025

Aceptado: 3/11/2025

RESUMEN

El trabajo que se presenta tiene como objetivo establecer un modelo de gobernanza

territorial para el desarrollo a partir de la experiencia de Cienfuegos en la construcción de la Estrategia

de Desarrollo Provincial, cuya concepción parte del marco institucional derivado de la Política

para el Desarrollo Territorial y la Gestión de Gobierno, basado en Ciencia e Innovación en Cuba y

de los autores en cuanto al modelo a instituir. Se empleó el método investigación-acción-participación

y la validación práctica; se obtiene el análisis estratégico, indispensable para la planeación,

que contiene el diagnóstico, la identificación de las principales potencialidades y restricciones

del esquema provincial de ordenamiento

territorial, los conflictos, complementariedades interterritoriales y multinivel, los problemas estructurales y se adicionan los estudios

prospectivos del desarrollo territorial. Se concluye que los resultados obtenidos con el escenario apuesta,

son garantía de la construcción interactiva de los actores, basada en la investigación acción

participación y un minucioso análisis mediante la dinámica de sistemas y la prospectiva estratégica,

permitiendo estructurar la visión del desarrollo de este territorio del país que puede ser adecuada a

otros contextos territoriales de Cuba. La estrategia de desarrollo de la provincia debe priorizar

la intergubernamentalidad para fortalecer las fuerzas productivas de las localidades y apostar a

la potenciación de complementariedades interterritoriales y multinivel.

Palabras clave: ciencia; desarrollo territorial; estrategia de desarrollo; gestión de

gobierno; gobernanza territorial; innovación.

ABSTRACT

The aim of this paper is to establish a model of territorial governance for development based

on the experience of Cienfuegos in the construction of the Provincial Development Strategy,

whose conception is based on the institutional framework derived from the Policy for

Territorial Development and Government Management, based on Science and Innovation in Cuba and

on the authors' model to be instituted. The research-action-participation method and

practical validation were used; the strategic analysis, essential for planning, was obtained, containing

the diagnosis, the identification of the main potentialities and restrictions of the provincial

territorial planning scheme, conflicts, inter-territorial and multi-level complementarities, structural

problems, and prospective studies of territorial development were added. It is concluded that the

results obtained with the betting scenario are a guarantee of the interactive construction of the

actors, based on action-participation research and a thorough analysis using system dynamics

and strategic foresight, allowing the vision of the development of this territory of the country to

be structured in a way that can be adapted to other territorial contexts in Cuba. The

province's development strategy should prioritize intergovernmentalism to strengthen the productive

forces of localities and focus on enhancing inter-territorial and multilevel complementarities.

Keywords: science; territorial development; development strategy; government

management; territorial governance; innovation.

RESUMO

Este artigo visa estabelecer um modelo de governança territorial para o desenvolvimento,

baseado na experiência de Cienfuegos na construção de sua Estratégia Provincial de

Desenvolvimento. Este modelo baseia-se no marco institucional derivado da Política de Desenvolvimento

Territorial e Gestão Governamental, fundamentada na Ciência e Inovação em Cuba, e em um

modelo próprio dos autores a ser implementado. O método de pesquisa-ação participativa e a

validação prática foram empregados. A análise estratégica resultante, essencial para o

planejamento, inclui um diagnóstico, a identificação dos principais pontos fortes e limitações do esquema

de planejamento territorial provincial, conflitos, complementaridades interterritoriais e

multiníveis e problemas estruturais. Estudos prospectivos de desenvolvimento territorial também são

incluídos. O artigo conclui que os resultados obtidos com o cenário escolhido garantem a construção

interativa do plano pelas partes interessadas, com base na pesquisa-ação participativa e em uma

análise meticulosa utilizando dinâmica de sistemas e prospecção estratégica. Isso permite a

estruturação de uma visão de desenvolvimento para esta região do país que pode ser adaptada a

outros contextos territoriais em Cuba. A estratégia de desenvolvimento da província deve priorizar

a colaboração intergovernamental para fortalecer as forças produtivas locais e

fomentar complementaridades interterritoriais e multiníveis.

Palavras-chave: ciência; desenvolvimento territorial; estratégia de desenvolvimento;

gestão governamental; governança territorial; inovação.

INTRODUCCIÓN

El diseño y posterior implementación de un modelo de gobernanza territorial para el

desarrollo, cuyo rasgo más sobresaliente sería la existencia de una estrategia de desarrollo, demanda

del análisis estratégico como punto de partida. Para ello, se requiere comprender el desarrollo

local como una visión territorial -y de abajo-arriba- más allá de las fronteras administrativas que

han evolucionado hacia el enfoque territorial del desarrollo en los últimos años (Alburquerque

Llorens, 2017). Para el contexto cubano, tanto municipal como provincial, son comprendidos como

desarrollo territorial; de manera indistinta se admite asociar más al municipio con el espacio local y

la provincia al territorial, pero en realidad ambas estructuras forman parte de los territorios.

De este modo, el territorio no es únicamente un espacio geográfico determinado, sino un lugar

de vida, cuyos rasgos e instituciones sociales, culturales y políticos desempeñan un papel

trascendental en el diseño de las estrategias de desarrollo local endógeno, esto es, con capacidad local

para aprovechar internamente los recursos y oportunidades existentes, tanto las basadas en

recursos locales como las oportunidades de dinamismo exógeno (Alburquerque Llorens,

2017).

El desarrollo de un territorio se forja en relación con cuatro dimensiones básicas:

económica, referida a la creación, acumulación y distribución de la riqueza; social y cultural, referida a

la calidad de vida, a la equidad y a la integración social; ambiental, en cuanto a los

recursos naturales y a la sustentabilidad de los modelos adoptados en el mediano y largo plazo;

política-institucional, vinculada a la gobernabilidad del territorio y a la definición de un proyecto

colectivo específico, autónomo y sustentado en los propios actores locales (Carrizo & Gallicchio,

2006).

En tanto, la política para impulsar el desarrollo territorial en Cuba refiere que se requiere

impulsar el desarrollo de los territorios a partir de la estrategia del país, de modo que se fortalezcan

los municipios como instancia fundamental, con la autonomía necesaria, sustentables, con una

sólida base económico-productiva, sociocultural, institucional y medioambiental, lo que debe conducir

a que se reduzcan las principales desproporciones entre estos. En este proceso resulta

esencial fortalecer las capacidades de los actores locales para gestionar, en un contexto de

descentralización, el conjunto de estrategias, políticas públicas, programas y proyectos que le dan contenido

al desarrollo local, así como su adecuado financiamiento (Capote Pérez & Torres Paez,

2024).

Lo novedoso de este nuevo tratamiento en la política pública nacional radica en la

incorporación de los enfoques de gestión estratégica multinivel, multiactor y multidimensional del

desarrollo territorial. En la implementación del Plan Nacional de Desarrollo Económico Social hasta el

2030 se dispone que en los territorios se logra a través de las estrategias de desarrollo provinciales

y municipales, que constituyen el punto de partida que permite evaluar la contribución de cada

uno de estos a las metas de desarrollo del país; dichas estrategias tributan a los

diferentes macroprogramas, programas y proyectos nacionales desde el diseño de sus políticas

públicas, programas y proyectos. Estos argumentos fundamentan la necesidad de un cambio en la

manera que se concibe y expresa la gestión del territorio.

El punto de partida que se requiere transformar es necesariamente la no existencia de un

análisis estratégico basado en ciencia e innovación y como un proceso de construcción social y

cambio estructural (Rey Novoa et al., 2024); de manera tal, que contribuya a establecer un modelo

de gobernanza territorial, mediante la toma de decisiones efectivas e innovadoras y una

mejor contribución a la implementación del Plan Nacional de Desarrollo Económico Social y los

Objetivos de Desarrollo Sostenibles al 2030.

El trabajo que se presenta tiene como objetivo establecer un modelo de gobernanza

territorial para el desarrollo, a partir de la experiencia de Cienfuegos en la construcción de la Estrategia

de Desarrollo Provincial, cuya concepción parte del marco institucional derivado de la Política para

el Desarrollo Territorial y la Gestión de

Gobierno, basado en Ciencia e Innovación en Cuba

(Díaz-Canel Bermúdez, 2022).

MATERIALES Y MÉTODOS

La metodología para la aplicación del modelo comprendió la construcción de la estrategia

de desarrollo provincial que cuenta con una estructura de: visión y líneas estratégicas,

políticas públicas territoriales, programas y proyectos de desarrollo y el sistema de innovación

territorial; en correspondencia con la conceptualización, los principios y las premisas del modelo de

gobernanza territorial para el desarrollo; la misma, es concebida, implementada, conducida y evaluada por

la diversidad de actores y las principales autoridades, a partir de la identificación de los

problemas complejos y la gobernanza se aplica en todo su ciclo de gestión.

La concepción metodológica tuvo en cuenta el marco institucional derivado de la política para

la gestión estratégica del desarrollo territorial y del gobierno basado en ciencia e innovación

en Cuba; en particular, la propuesta de pautas metodológicas sobre el sistema de trabajo a

tales fines del Ministerio de Economía y Planificación. Dicho sistema de trabajo considera una

mejor construcción tanto teórica como práctica en los municipios (Estrategia de Desarrollo

Municipal), mientras el ámbito provincial (Estrategia de Desarrollo Provincial) carece de

herramientas metodológicas y de experiencias prácticas sistematizadas.

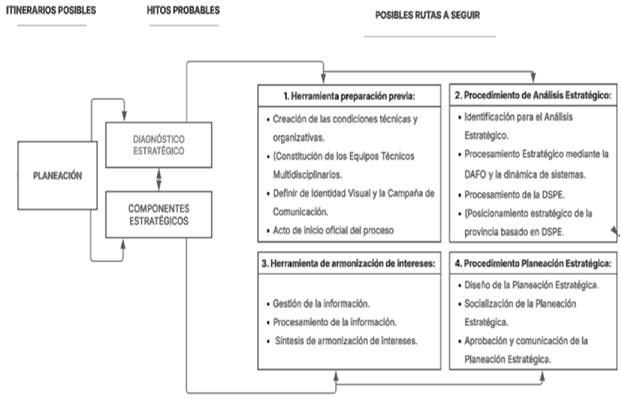

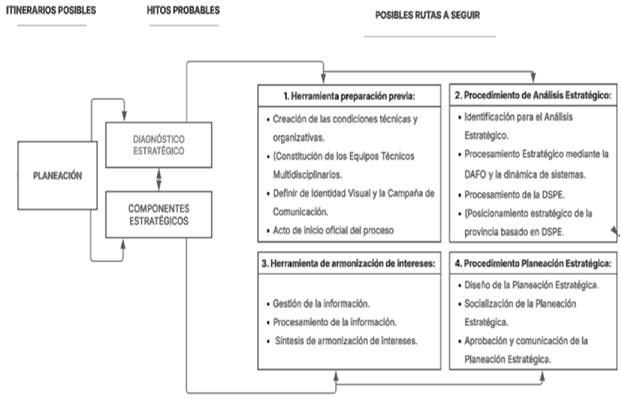

Figura 1. Diagrama para la planeación estratégica, que considera el análisis estratégico

Fuente: Elaboración propia

Su construcción partió del Modelo de Gobernanza Territorial para el Desarrollo y de

una sistematización del proceso de construcción social desarrollado por los actores en la

Estrategia de Desarrollo Provincial de Cienfuegos; la metodología para la construcción de la

estrategia considera cuatro itinerarios, el presente artículo considera el de planeación (Figura 1). Se

utilizó el método investigación-acción-participación en la metodología que operacionaliza el modelo

y la estrategia.

El análisis estratégico se estructura en cuatro dimensiones (económico, socio-cultural,

ambiental y político-institucional), a partir de constituir oficialmente cinco equipos multidisciplinarios

desde cinco perspectivas distintas (de la ciudadanía, de los municipios, de la

administración provincial, de la ciencia y de las desproporciones y cadenas

productivas); se utiliza en todos los casos la metodología DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades). Dicho proceso,

permitió contar con una abundante riqueza de puntos de vista e interactuar con gran diversidad de

actores (ciudadanos, expertos, empresarios, funcionarios, etc.). A este resultado se integra el

análisis estructural que contiene la identificación de las principales potencialidades y restricciones,

los conflictos, complementariedades interterritoriales y multinivel y los problemas estructurales

del desarrollo territorial.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La concepción metodológica tiene en cuenta el marco institucional derivado de la política para

la gestión estratégica del desarrollo territorial y del gobierno basado en ciencia e innovación

en Cuba (Díaz-Canel Bermúdez, 2022), en particular, la propuesta de pautas metodológica sobre

el sistema de trabajo a tales fines del Ministerio de Economía y Planificación. También la

concepción teórica y metodológica de los autores en cuanto al Modelo de Gobernanza Territorial para

el Desarrollo, desde todos estos criterios, se aplica y se comprende la innovación abierta y la

utilización del Modo DUI para ello (hacer, utilizar e interactuar), planteado en el país como referente para

la construcción de los sistemas de ciencia, tecnología e innovación (Delgado Fernández,

2024; Lundvall, 2009; Rodríguez Batista & Núñez Jover, 2021). La gestión estratégica territorial

considera una mejor construcción tanto teórica como práctica en los municipios (Estrategia de

Desarrollo Municipal), mientras el ámbito provincial (Estrategia de Desarrollo Provincial) carece

de herramientas metodológicas y de experiencias prácticas sistematizadas.

La idea de conectar las decisiones gubernamentales con el conocimiento experto es

una recomendación internacional y se ha constituido como un campo

específico al cual se denomina ciencia para las políticas o asesoramiento científico a las políticas públicas (Díaz-Canel

Bermúdez et al., 2020; Núñez Jover et al.,

2023). En nuestro país debemos lograr que eso funcione a

todos los niveles y en todos los organismos del

país, pues, conectar conocimiento, innovación y

desarrollo territorial constituyen un verdadero desafío

y, a su vez, una gran fortaleza.

Análisis estratégico de la provincia de Cienfuegos

Los diagnósticos realizados desde cinco perspectivas distintas se resumieron hasta llegar a una versión integrada

del territorio que se expresa en siete fortalezas, 11 debilidades, nueve oportunidades y nueve amenazas:

Fortalezas: Existencia de infraestructura, recursos y capacidades para el desarrollo económico

y social, establecimiento del Polo Exportador de la

provincia, amplio potencial científico con

resultados robustos, fortalecimiento del vínculo

Universidad-empresa-gobierno-sociedad, alto nivel

de calificación de la fuerza de trabajo, fuerte cultura del manejo integrado de cuencas y áreas

costeras, existencia de recursos naturales de gran potencial para el desarrollo.

Debilidades: Limitada efectividad en la gestión de los procesos de informatización y

comunicación social, elevada obsolescencia tecnológica y deterioro de la infraestructura

productiva, desarticulación en el sistema de producción de bienes y servicios, incluidos los nuevos

actores, inestabilidad y fluctuación de la fuerza de

trabajo, inadecuada relación uso-potencial del recurso

suelo, ineficiente uso de los recursos naturales del

territorio, desproporciones territoriales en el desarrollo

económico, social y cultural, desacertada gestión y aprovechamiento de los

residuos, desaprovechamiento de la política de gestión de gobierno basada en ciencia e

innovación, insuficiente efectividad del control de los recursos materiales, económicos, financieros y humanos y desaprovechamiento

de los valores patrimoniales para el desarrollo del turismo.

Oportunidades: Actualización del Modelo Económico y Social Cubano y su marco

legal, flexibilización para la gestión de financiamiento para el

desarrollo, existencia de programas nacionales para la atención al

medioambiente, implementación de un sistema de gestión

de gobierno basado en ciencia e innovación, alianzas con instituciones científicas nacionales

e internacionales, amplias posibilidades para la exportación de bienes y

servicios, transformación digital de la

sociedad, priorización del sector electro energético en el país y tendencia hacia

la descentralización de competencias a nivel territorial

Amenazas: Crisis multidimensional internacional y recrudecimiento del bloqueo de Estados

Unidos a Cuba, alto riesgo ante desastres de origen natural, tecnológico, sanitario y el cambio

climático, decrecimiento de los indicadores de dinámica

demográfica, dualidad monetaria e inflación

con incidencia a nivel territorial, despoblamiento de las zonas rurales, en especial la

montaña, la organización del trabajo y los salarios estimula el éxodo de la fuerza de

trabajo, crisis en el sistema electro energético del

país, desventajas de la Empresa Estatal Socialista respecto a

los nuevos actores económicos, excesiva burocracia en la regulación de los procesos de

inversión, importación, exportación y trámites legales.

El resultado del cruzamiento de unas y otras (Matriz DAFO) y su posterior

interpretación arroja el siguiente análisis:

El problema estratégico reside en que el territorio cienfueguero se encuentra en una situación de reorientación, donde

las debilidades económicas, sociales, ambientales y político- institucionales tienen un gran peso e impiden aprovechar

las oportunidades que ofrece el entorno nacional e internacional. En correspondencia, emerge como solución estratégica

que el desarrollo de la provincia de Cienfuegos debe asentarse en:

- El desarrollo territorial en Cienfuegos debe basarse en

potenciar:

- la infraestructura, recursos y capacidades para el desarrollo económico y social,

- el Polo Exportador de la provincia y las amplias posibilidades para la exportación de bienes y servicios,

- el amplio potencial científico con resultados robustos, el vínculo universidad-empresa-gobierno-sociedad y

las alianzas con instituciones científicas nacionales e internacionales,

- la implementación de un sistema de gestión de gobierno basado en ciencia e innovación,

- el nivel de calificación de la fuerza de trabajo,

- la cultura del manejo integrado de cuencas y áreas costeras y los recursos naturales de gran potencial para

el desarrollo,

- la existencia de programas nacionales para la atención al medioambiente,

- el aprovechamiento al máximo de la actualización del Modelo Económico y Social Cubano y su marco legal,

- la flexibilización para la gestión de financiamiento para el desarrollo,

- la transformación digital de la sociedad,

- la priorización del sector electro energético en el país y

- la tendencia hacia la descentralización de competencias a nivel territorial.

- El desarrollo territorial en Cienfuegos debe basarse en

reducir:

- la limitada efectividad en la gestión de los procesos de informatización y comunicación social,

- la elevada obsolescencia tecnológica y deterioro de la infraestructura productiva,

- la desarticulación en el sistema de producción de bienes y servicios, incluidos los nuevos actores,

- la inestabilidad y fluctuación de la fuerza de trabajo,

- la inadecuada relación uso-potencial del recurso suelo,

- el ineficiente uso de los recursos naturales del territorio,

- las desproporciones territoriales en el desarrollo económico, social y cultural,

- la desacertada gestión y aprovechamiento de los residuos,

- el desaprovechamiento de la política de gestión de gobierno basada en ciencia e innovación,

- la insuficiente efectividad del control de los recursos materiales, económicos, financieros y humanos,

- el desaprovechamiento de los valores patrimoniales para el desarrollo del turismo.

- El desarrollo territorial en Cienfuegos debe basarse en

atenuar:

- la crisis multidimensional internacional y recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos a Cuba,

- el alto riesgo ante desastres de origen natural, tecnológico, sanitario y el cambio climático,

- el decrecimiento de los indicadores de dinámica demográfica,

- la dualidad monetaria e inflación con incidencia a nivel territorial,

- el despoblamiento de las zonas rurales, en especial la montaña,

- la organización del trabajo y los salarios estimula el éxodo de la fuerza de trabajo,

- la crisis en el sistema electro energético del país,

- las desventajas de la Empresa Estatal Socialista respecto a los nuevos actores económicos,

- la excesiva burocracia en la regulación de los procesos de inversión, importación, exportación y trámites legales.

Paralelamente al análisis DAFO son identificadas y jerarquizadas las potencialidades y barreras para el desarrollo,

según los esquemas de ordenamiento territorial. Se identifican complementariedades y conflictos interterritoriales y

multinivel, además, los problemas estructurales configurados en el devenir histórico de la provincia.

Principales potencialidades y restricciones

Los principales potenciales y restricciones con que cuenta la provincia para su desarrollo según

el Esquema Provincial de Ordenamiento Territorial del 2018 son:

Potenciales principales: el suelo, el puerto y los embalses y otros que apoyan un

desarrollo integral y sostenible, como son:

- recursos naturales

- significativa red hidrográfica

- estratégica ubicación geográfica dentro de la Región Costa Sur

- sistema de asentamientos humanos bien estructurado

- recursos laborales calificados y no calificados

- altos valores naturales, histórico-culturales, urbanísticos, arquitectónicos y paisajísticos

- potencial de zonas industriales con

infraestructuras creadas

- trazado vial automotor y de ferrocarriles

- infraestructura marítima

- red de transmisión y distribución (eléctrica, de comunicaciones, radio y televisión)

- potencial de desarrollo y utilización para el cambio de la matriz energética

- infraestructura turística

- líneas prioritarias para el desarrollo integral territorial

Mientras las restricciones principales se vinculan con:

- ineptitud de suelos de agroproductividad I, II y III como fondo agrícola

- zonas con deficiente drenaje

- zonas críticas en relación a la sequía

- zona de protección costera como límite físico constructivo

- zonas con alto riesgo de inundación por intensas lluvias, penetración del mar y

otros desastres

- acuíferos pobres en algunas cuencas

- sistema de asentamientos con problemas de estructura y funcionamiento a partir de

un modelo de desarrollo monocéntrico

- bahía de bolsa con estrechez en el cañón de entrada, restringiendo el arribo

de embarcaciones con esloras mayores de 228 m

- limitación de calado en zona portuaria

- deterioro de la red vial

- no existencia de un centro de carga o zona donde converge el tráfico de trenes

Conflictos y complementariedades interterritoriales y multinivel

Se presentan una relación que es resultado del levantamiento realizado mediante entrevistas

con presidentes, vicepresidentes, Intendentes y Directores de Desarrollo de los municipios y

otras personas integrantes de órganos y su administración provincial para que sean gestionados

a través de la mediación, la negociación y la armonización.

Conflictos:

- Provocados por la estructura histórica de las cadenas productivas. Los eslabones de

las cadenas productivas que, por lógica de la propia economía resultan más

lucrativos, son aquellos donde se añade valor o se realiza la comercialización. El municipio

típico cienfueguero, como regla, ha quedado relegado a la producción primaria

y, por tal razón, la cadena de valor se potencia fuera de su demarcación condenando a que el

funcionamiento de la misma en el largo plazo sea de carácter extractivista.

- Entre la calidad del empleo y su remuneración y la estabilidad de la fuerza de

trabajo calificada. Asociado a la estructuración histórica de las cadenas productivas, la calidad

del empleo y su remuneración se incrementa en los eslabones donde se añade valor y es

una de las causas de la movilidad laboral hacia fuentes de empleo diferentes a las de

los municipios que mantienen saldo migratorio negativo, relegados por el mercado laboral

a la cualidad de dormitorio.

- Consecuencia de la distribución de los resultados de la producción de los

principales renglones en base a lógicas supramunicipales. Estas lógicas, en algunos casos, no

obedecen a complementariedades y compromisos del municipio con los intereses del desarrollo

de la provincia y el país y limita el desarrollo de las fuerzas productivas de la localidad y

no permite que el sistema productivo municipal se estructure con mayor solidez y madurez.

- Consecuencia del impacto frecuente sobre el municipio de decisiones que reimplantan

el viejo paradigma de gestión. Todavía coexisten varios estilos de gestión que bajan orientaciones al municipio y no solo los sustraen del esfuerzo principal de elaborar

e implementar sus propias Estrategias de Desarrollo, sino que los limitan en el ejercicio

de la autonomía municipal, consagrada en la Constitución. Es una forma de expresarse

la conocida resistencia al cambio y generalmente ocurre con el beneplácito de los

propios actores municipales.

- Efecto de que el sistema de trabajo de la provincia en ese momento no tenía estrategia

de desarrollo y colisionaba con el de los municipios, que sí tenían estrategias. Esta

carencia de una única herramienta metodológica de gestión contiene el peligro de que estos

puntos de conflictos se resuelvan con criterio de

autoridad, en detrimento de la

autonomía municipal. La elaboración de la estrategia provincial será la vía para generar un

sistema de trabajo integrado y armónico en base a los objetivos estratégicos que hayan

sido fijados y armonizados.

- Entre la construcción de viviendas y otros servicios prioritarios y el comportamiento de

la dinámica demográfica (impactada además por lo dicho en los numerales 1 y 5) las

mayores inversiones en desarrollo habitacional están ejecutándose en la cabecera provincial y

ello, sin que sea su propósito, puede estar favoreciendo el despoblamiento del ámbito

rural municipal.

- Entre organismos que actúan sobre el mismo territorio sin la debida coordinación.

Se refiere al conocido problema de que, por ejemplo, la Organización Básica Eléctrica

suspende el servicio a la comunidad que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado le sirve el

agua, o que, por ejemplo, esta última abre trincheras en las vías que la Empresa de

Mantenimiento Vial recién intervino.

- Entre algunas competencias descentralizadas y la disponibilidad de

recursos-capacidades-estructuras organizacionales para ejercerlas. Este conflicto tiende a ser solucionado,

según avance, la implementación del proceso de descentralización territorial previsto en

el cronograma legislativo. Este proceso prevé delimitar las competencias que

serán susceptibles de ejercerse a nivel

municipal, las que se descentralizan de forma

compartida entre los municipios y otros niveles de poder

territorial, la descentralización gradual

de recursos, en consonancia con las competencias. En el proceso también se considera

la gestión del sistema empresarial municipal y el fortalecimiento de capacidades

para ejercerlas.

Complementariedades:

- La vocación productiva de cada territorio, de modo natural, induce unas cadenas

productivas territoriales con amplios márgenes para la complementación. Por ejemplo: Aguada,

Rodas y Cumanayagua son ganaderos, Aguada y Abreu arroceros, Cumanayagua cafetalero,

todos; a excepción de Cumanayagua, cañero.

- En la estructuración del sistema de innovación local, con amplio potencial para

la complementación.

- Uso de recursos naturales (como el agua, el suelo y los yacimientos minerales)

e infraestructuras para, entre otras, mitigar efectos del cambio climático.

- Gestión para la reducción de riesgos.

- Promoción de servicios de capacitación, desarrollo e innovación vinculados al fomento

de actividades específicas, por ejemplo: Transformación productiva e inserción

internacional competitiva.

Los problemas estructurales del desarrollo territorial

Como parte del análisis estratégico se identifican cuatro problemas estructurales a

transformar en el mediano y largo plazo, cuyas interrelaciones se identifican, asumen y

evalúan como un desafío en el posterior proceso de gestión de la estrategia:

- deformación estructural de la economía, (desproporcional crecimiento entre el

sector primario conformado por la extracción de materias primas, con respecto al crecimiento

de las capacidades instaladas en el sector secundario o industrial, y de estos con

respecto sector terciario, principalmente el turismo y el comercio

interior).

- comportamiento demográfico (la población decrece en particular en el sector rural,

se concentra y genera alta dependencia de los ocupados

laboralmente).

- desproporciones territoriales y

monocentrismo.

- falta de construcción y consenso sobre la identidad del

territorio.

A continuación, se argumenta.

Deformación estructural de la economía:

La desproporción existente entre los diferentes sectores de la economía del territorio,

muestra una deformación estructural (lo que se tuvo y lo que se pretende tener no es relevante y

lo relevante, hasta cierto punto, no se gestiona por el territorio) que tiene varios impactos

negativos tanto en el orden económico como social a nivel de provincia.

En primer lugar, implica la necesidad de importar materias primas del sector primario

(agricultura) que permitan el funcionamiento del sector terciario (turismo y comercio) y de una parte

del sector secundario (industria alimentaria o fertilizantes, por ejemplo), dejándose de

aprovechar recursos endógenos que permitan el desarrollo sostenible del territorio. Por ejemplo, en el

caso del turismo, este no ha desarrollado encadenamientos efectivos con la agricultura que

arrastren su desarrollo, sin embargo, se requiere importar cárnicos, lácteos, viandas, frutas y

hortalizas. Referente al sector de la industria alimentaría es evidente el débil encadenamiento entre

la industria cárnica y la industria láctea con los productores, lo que provoca su

descapitalización progresiva. La producción de fertilizantes se efectúa a partir de materias primas importadas,

sin embargo, no se desarrolla de manera efectiva la economía circular, dejándose de aprovechar

las excretas de los animales u otros desechos, en la producción de fertilizantes orgánicos.

En segundo lugar, esto ha provocado una alta tasa de urbanización del 82.38 por ciento de

la provincia, ubicándola en el tercer lugar en el país, lo que aumenta la dependencia de

los consumidores de alimentos con respecto a decreciente cantidad de productores de alimentos

e impacta de manera negativa en la deseada soberanía alimentaria que se ha propuesto el

país (Torres Paez et al., 2022).

En tercer lugar, el sector primario conformado por la actividad agropecuaria no es capaz

de satisfacer las demandas de procesamiento de las capacidades instaladas en el sector

secundario o sector industrial, para que este añada valor y abastezca el mercado interno y creen empleos,

ni de ambos sectores con el sector terciario de los servicios Esto provoca la necesidad de

importar insumos y materias primas que garanticen el funcionamiento de industrias como la industria

de fertilizantes, la industria alimentaria, la industria

energética, así como satisfacer la demanda

del comercio interior y del sector del turismo, entre otras.

En cuarto lugar, la industria no se encadena suficientemente con el sector terciario, al margen

de los procesos que hoy se denominan como economía circular, dejando de aprovechar de

manera efectiva los desechos de las producciones de la industria cárnica (cueros, huesos, cascos etc.)

o de la industria pesquera, que pueden abastecer de calzados u otras producciones al comercio

en nuestro mercado interno e, incluso, para la exportación.

Otro asunto interrelacionado que deberá ser atendido es la atracción de inversiones, pues

la provincia retrocede en materia de Desarrollo Humano dado en lo fundamental por las

grandes inversiones de país, en provincias como Artemisa,

Holguín, Villa Clara, etc.

Comportamiento demográfico:

La población de la Provincia, como objeto y sujeto del desarrollo, decrece, se concentra en

la capital, con tasas decrecientes en los siete municipios rurales

y, en particular, en el sector rural en los últimos años y presenta una alta tasa de dependencia de los ocupados laboralmente. Al

cierre del año 2022, tenía una población de 401 738 habitantes, resultado de una disminución de

su población en los últimos años; en el Censo de Población y Viviendas del 2012 era de 404

228 habitantes. El patrón demográfico de la provincia está marcado por los bajos niveles de

fecundidad, baja mortalidad infantil, elevada esperanza de vida al nacer, una estructura por causa de

muerte con predominio de enfermedades endógenas, elevada urbanización, proceso acelerado y

notables niveles de envejecimiento demográfico. Llama poderosamente la atención que de forma

sostenida el municipio cabecera es el único que crece a expensas de la migración interna, mientras que

el resto son emisores de población, con una disminución sostenida de la población que reside en

el sistema de asentamientos humanos que clasifican como rurales.

La provincia creció poblacionalmente y en su infraestructura en la década del 70 y 80 del

siglo pasado a expensas de su desarrollo industrial y esa inercia la mantuvo hasta los primeros

años del actual siglo, sector que mantiene su peso en la

economía actualmente independientemente de su obsolescencia.

El mayor crecimiento se dio en estos 45 años en la ciudad de Cienfuegos, acrecentando el

mono centrismo que siempre caracterizó este territorio. Sin embargo, se puede formular la

siguiente interrogante ¿cuenta el territorio de la actual provincia de Cienfuegos con la población que

le permitirá implementar en los próximos años su estrategia de desarrollo?, actualmente el 38 %

de la población reside en el asentamiento Ciudad de Cienfuegos, recordar que el

82,38 % de la población residen en asentamientos que clasifican como urbanos. Según los resultados del

Encuesta Nacional de Ocupación de 2022, el 22,52 % de la población ocupada estaba en el sector

primario, el 15,76 % en el secundario, mientras que los ocupados en el sector terciario eran el 61,71 %.

Desproporciones territoriales y monocentrismo:

El desarrollo que se ha dado se caracteriza por un marcado monocentrismo y la persistencia

de asimetría estructural, lo cual tiene una representación histórica desde la fundación hasta

nuestros días. Se acentúa las disparidades intermunicipales que caracterizan el desarrollo en la

provincia de Cienfuegos, donde prevalece el gran contraste entre el municipio de Cienfuegos y los

municipios de la zona centro-norte. Los resultados expuestos fundamentan desde la investigación

científica, la necesidad de disponer de acciones y recursos orientados a eliminar las distorsiones que

aún persisten y dan lugar a las asimetrías del desarrollo a lo interno del territorio de Cienfuegos.

Falta de construcción y consenso sobre la identidad del territorio:

El hecho histórico que condiciona la construcción de la provincia en un espacio

relativamente aproximado al de la fundación de La Colonia, que muy pronto es Villa, luego Ciudad y

municipio, y más tarde Región y Provincia; asociado al vertiginoso proceso de expansión azucarera de

los siglos XIX y XX, determinando el proceso de poblamiento del territorio y el crecimiento de

la Ciudad de Cienfuegos, marcado por el triángulo azúcar-puerto-ciudad donde los procesos

de acumulación de capitales y esplendor arquitectónicos se manifestaron en la ciudad.

El posterior desarrollo industrial y la condición de provincia otorgada en 1976 determinó

una tendencia a que continuamente la provincia se apodere de símbolos de la ciudad (escudo,

himno, su arquitectura, el camarón, etc.); por ello, en los primeros años se apuesta como símbolo

al camarón, a fines de los 90 y primera década del 2000 a la perla, y una manifiesta

tendencia actual de apostar por la cúpula. En este sentido, se requiere de un concilio para determinar

los elementos identitarios claves de la provincia basado en criterios de expertos científicos y

culturales; ello aportará las bases simbólicas del territorio que nos identifique, nos inspire y nos incluya

a todos los pobladores de la provincia.

Análisis desde la prospectiva estratégica

Estrechamente interrelacionado con el proceso del análisis DAFO, potencialidades y

barreras, complementariedades, conflictos y los problemas estructurales se identificaron un conjunto

de variables que, luego de su procesamiento por los expertos, permitió obtener 23 de carácter

clave con sus respectivas descripciones: (1) proceso inversionista, (2) desarrollo del turismo,

(3) aprovechamiento de los valores patrimoniales; (4) producción, transformación y

comercialización de alimentos, (5) sistemas de

gestión integrado, (6) infraestructura, recursos y capacidades,

(7) transparencia, control y orden económico y social, (8) empleo y salario, (9) dinámica

demográfica, (10) comunicación social, (11) uso del suelo, (12) recursos naturales, (13) manejo integrado

de cuencas y áreas costeras, (14) desarrollo energético, (15) ordenamiento territorial y

urbano, (16) concertación de actores, (17) ciencia e innovación, (18) desarrollo de capacidades,

(19) gestión de políticas públicas, (20) comercio exterior, inversión extranjera y

cooperación internacional, (21) integración económica, (22) cambio climático, (23) transformación digital.

Realizado el análisis estructural e identificadas las variables

clave, se inicia la selección de los actores que influyen sobre ellas, mediante el análisis por el grupo de expertos, donde los

actores que controlan las variables clave surgidas del análisis estructural "el juego de estos actores

o motores" (Godet, 2007), es lo que explica la evolución de las variables controladas. Estos

actores estarán asociados a las políticas, programas y proyectos generados para el logro del

escenario seleccionado como apuesta.

Sobre la base del procesamiento de las 23 variables clave se construyeron cinco hipótesis, que

se exponen a continuación:

- La transformación digital, la ciencia y la innovación y la comunicación social impactan

en todos los procesos económico-sociales;

- La integración de las cadenas de valor, el desarrollo energético apoyado en los sistemas

de gestión integrados, la utilización sostenible de los recursos naturales y la concertación

de actores permiten la diversificación productiva municipal;

- El aprovechamiento de los valores patrimoniales, la infraestructura, los recursos

y capacidades propician el desarrollo del turismo en el territorio;

- La obtención de valores agregados desde la generación y aplicación del

conocimiento científico la innovación y la inserción internacional;

- La gestión de políticas públicas transparentes, inclusivas con una participación activa

y protagónica de la ciudadanía.

El siguiente paso consistió en correlacionar las hipótesis con las variables

clave, donde, el cumplimiento progresivo de la Hipótesis 5: La gestión de políticas públicas transparentes,

inclusivas con una participación activa y protagónica de la ciudadanía, pudiera alcanzarse en el

horizonte temporal del estudio, en la medida que se vaya logrando que la transformación digital, la

ciencia e innovación y la

comunicación social impacten en todos los procesos económico-sociales,

se logre la diversificación productiva municipal, con integración de las cadenas de valor, el

desarrollo energético y los sistemas de gestión integrados; además, se logre el manejo sostenible de

los recursos naturales y la concertación de actores y se aprovechen los valores

patrimoniales, infraestructuras, recursos y capacidades que propicien el desarrollo del turismo en el

territorio; asimismo, si se obtienen valores agregados mediante el fomento de las inversiones, la ciencia

y la innovación podrán contribuir progresivamente con la gestión de políticas públicas

transparentes e inclusivas, con la participación activa y protagónica de la ciudadanía. En este empeño

las variables: Sistemas de Gestión Integrado, Infraestructura, recursos y capacidades y

Desarrollo de competencias juegan un papel esencial.

Escenarios probables

De los 32 escenarios posibles y según el criterio de los expertos, 9 son considerados los

más probables, acumulando entre ellos el 75 % de ocurrencia, incluso cuando los valores de

probabilidad de ocurrencia para cada escenario en particular son relativamente bajos, como se observa en

la tabla 1.

Es posible notar la coincidencia de criterios entre ellos donde las hipótesis 1, 2, 3 y 4 se dan como positivas en 6 de

estos 9 escenarios y la hipótesis 5 se da como positiva en 4 de los 9 más probables. Ello indica que resulta necesario actuar

sobre los aspectos económicos, ambientales y político institucional y todo ello permitirá resultados de manera progresiva, en

los aspectos sociales con la participación activa y protagónica de la ciudadanía. A partir de la síntesis anterior se consideró

por el grupo de expertos(as) como Escenario Apuesta, el escenario E02. Este refleja el futuro más razonable y favorable

al desarrollo del territorio. El mismo depende de la actuación de actores de manera coherente y pertinente en las políticas

y estrategias que permitan alcanzarlo, el cual se describe a continuación.

Escenario Apuesta

A partir de la síntesis anterior se consideró por el grupo de expertos(as) como Escenario Apuesta, el escenario E02. Este refleja el futuro más razonable y favorable al desarrollo del territorio.

El mismo depende de la actuación de actores de manera coherente y pertinente en las políticas

y estrategias que permitan alcanzarlo.

Tabla 1. Relación de escenarios e hipótesis

Escenario |

H1 |

H2 |

H3 |

H4 |

H5 |

E01 P=0,133 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

E18 P=0,125 |

0 |

1 |

1 |

1 |

0 |

E06 P=0,104 |

1 |

1 |

0 |

1 |

0 |

E03 P=0,09 |

1 |

1 |

1 |

0 |

1 |

E20 P=0,089 |

0 |

1 |

1 |

0 |

0 |

E02 P=0,076 |

1 |

1 |

1 |

1 |

0 |

E32 P=0,071 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

E13 P=0,069 |

1 |

0 |

0 |

1 |

1 |

E09 P=0,056 |

1 |

0 |

1 |

1 |

1 |

Ocurrencia de la hipótesis en los escenarios probables |

6 |

6 |

6 |

6 |

4 |

Fuente: Adaptado para la Estrategia de Desarrollo

Provincial en Rey Novoa et al. (2024)

El mismo depende de la actuación de actores de manera coherente y pertinente en las

políticas públicas del territorio, considerando los recursos, esfuerzos y voluntades propias. Se enfoca

al futuro que se desea para la provincia, distinguiendo como necesidad básica para lograr el

éxito, la implicación consciente y el compromiso de los actores que desempeñan un rol determinante

en la transformación de las variables clave para lograr el escenario deseado desde la Gestión

de Gobierno basada en Ciencia e Innovación con horizonte al 2033.

Descripción del Escenario Apuesta

En el escenario apuesta, la provincia logra que:

- La transformación digital, la ciencia y la innovación y la comunicación social impacten

en todos los procesos económico-sociales,

- Se integran las cadenas de valor, el desarrollo

energético apoyado en los sistemas de gestión integrados, la utilización de los recursos naturales y la concertación de actores,

lo que permite la diversificación productiva municipal,

- Se obtienen valores agregados mediante el fomento de las inversiones a partir de

la aplicación de la ciencia y la innovación,

- El aprovechamiento de los valores patrimoniales, la infraestructura, los recursos

y capacidades que propician el desarrollo del turismo en el territorio,

- En este escenario se requiere mayor accionar en la gestión de políticas

públicas transparentes, inclusivas con una participación activa y protagónica de la ciudadanía.

El escenario apuesta para la transformación del territorio, es el resultado de un minucioso análisis estratégico apoyado

en los presupuestos teóricos de la dinámica de sistemas y de la prospectiva estratégica y su construcción es una cápsula

que permite estructurar una visión del desarrollo de este territorio del país.

El diseño y posterior implementación del nuevo modelo de gobernanza del desarrollo territorial mediante la estrategia

de desarrollo de la provincia demanda de un sistema de trabajo que coloque, según Núñez Jover et al. (2023), a los principales actores y todos los niveles, al frente del abordaje de problemas que por su relevancia y complejidad requieran

conocimiento, ciencia e innovación.

La estrategia de desarrollo de la provincia debe priorizar la intergubernamentalidad para

fortalecer las fuerzas productivas de las localidades; se requiere de mayor agregación de valor en

las cadenas agroindustriales y turísticas de los municipios para mitigar que el mercado laboral

los relegue a la cualidad de dormitorio, contribuir a la implementación de sus estrategias y el

ejercicio de la autonomía, atenuar las carencias de gestión estratégica supraterritorial, el uso

coordinado del espacio físico y revertir la paradoja de la dinámica demográfica al concentrar el

desarrollo habitacional en la cabecera provincial.

La estrategia de desarrollo de la provincia debe apostar a la potenciación de

complementariedades interterritoriales y multinivel con amplios márgenes en condiciones de mayor

descentralización, por la vocación productiva

que inducen las cadenas de valor en los municipios; con potencial

para la sinergia de los sistemas de

innovación local, el uso de recursos naturales e

infraestructuras, mitigación de los efectos del cambio climático, la reducción de riesgos y la promoción de

servicios de capacitación e innovación para la transformación productiva e

inserción internacional competitiva sobre la identidad del territorio.

El escenario apuesta es el resultado de la

construcción interactiva de los actores basado en

la investigación acción participación y un minucioso análisis mediante la dinámica de sistemas y

la prospectiva estratégica, permitiendo estructurar la visión del desarrollo de este territorio

del país; unido a una gestión eficaz en el sistema de trabajo del Gobierno Provincial del Poder

Popular puede atenuar los desequilibrios macroeconómicos de larga data en Cuba, el recrudecimiento

del bloqueo, la crisis múltiple nacional y global.

Se recomienda enriquecer la propuesta

metodológica desde la aplicación en otros

territorios cubanos interesados en ella enfatizando en el cumplimiento de sus principios y premisas y

las particularidades que establecen las estrategias de desarrollo provinciales y municipales en

el país.

Se recomienda que el Gobierno Provincial del Poder Popular dé continuidad a los itinerarios de

la Estrategia de Desarrollo Provincial a través del sistema de trabajo para la gestión

estratégica basada en innovación desde la propuesta teórica metodológica, los principios y premisas

definidas; debe elevar la trascendencia del desarrollo de capacidades para la implementación de las

políticas por parte de las instituciones, las personas y modificar la praxis de los actores del

territorio, mediante la construcción conjunta de saberes con formas más horizontales y mejores

diálogos, en alianza con la Universidad de Cienfuegos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Alburquerque Llorens, F. (2017). El enfoque del desarrollo territorial. Una visión del

Desarrollo desde abajo, con la gente y los objetivos de la

sostenibilidad. Instituto de Desarrollo Regional, Fundación Universitaria-Universidad de Sevilla / Instituto de Economía,

Geografía y Demografía, Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Capote Pérez, R., & Torres Paez, C. C. (2024). Contribuciones teórico-metodológicas y prácticas

a la gestión del financiamiento del desarrollo territorial en Cuba. Anales de la Academia de Ciencias de Cuba,

14(4), e2800. https://revistaccuba.sld.cu/index.php/revacc/article/view/2800

Carrizo, L. M., & Gallicchio, E. (2006). Desarrollo local y gobernanza: Enfoques

transdisciplinarios: investigación y políticas para el desarrollo en América

Latina. Centro Latinoamericano de Economía Humana.

Delgado Fernández, M. (2024). Modelos de gestión de la innovación: Conceptos, enfoques,

normas y tendencias. Ingeniería

Industrial, 45(1), 1-10.

https://rii.cujae.edu.cu/index.php/revistaind/article/view/1258

Díaz-Canel Bermúdez, M. (2022). Gestión de Gobierno basada en ciencia e innovación:

Avances y desafíos. Anales de la Academia de Ciencias de

Cuba, 12(2), e1235. https://revistaccuba.sld.cu/index.php/revacc/article/view/e1235

Díaz-Canel Bermúdez, M., Núñez Jover, J. R., & Torres Paez, C. C. (2020). Ciencia e

innovación como pilar de la gestión de gobierno: Un camino hacia los sistemas alimentarios

locales. Cooperativismo y Desarrollo,

8(3), 367-387.

https://coodes.upr.edu.cu/index.php/coodes/article/view/372

Godet, M. (2007). La caja de herramientas de la prospectiva

estratégica. Cuadernos de LIPS. http://es.laprospective.fr/dyn/espagnol/bo-lips-esp.pdf

Lundvall, B.-Å. (2009). Investigación en el campo de los sistemas de innovación: Orígenes

y posible futuro. En Sistemas nacionales de innovación. Hacia una teoría de la innovación

y el aprendizaje por interacción (pp. 359-387). Unsam.

https://unsamedita.unsam.edu.ar/product/sistemas-nacionales-de-innovaci/

Núñez Jover, J. R., González Pérez, M., Torres Paez, C. C., Fernández González, A., &

Rodríguez Batista, A. (2023). ¿Qué aporta el SGGCI a la gestión cotidiana de los gobiernos en

los territorios? En L. Pérez Hernández, El Municipio que queremos. Fortalezas y

desafíos. Editorial Caminos.

Rey Novoa, J. M., García Lorenzo, D. M., Pérez de Armas Borrell, M., Torres Paez, C. C., &

Díaz Ramos, C. (2024). Planeación estratégica basada en ciencia e innovación para la

gobernanza del desarrollo territorial. Revista Cubana de Administración Pública y

Empresarial, 8(3), e323. https://apye.esceg.cu/index.php/apye/article/view/323

Rodríguez Batista, A., & Núñez Jover, J. R. (2021). El sistema de ciencia, tecnología e

innovación y la actualización del modelo de desarrollo económico de Cuba. Revista Universidad y Sociedad, 13(4), 7-19. https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/2138

Torres Paez, C. C., González Pérez, M. M., Ramírez Pérez, J. F., & Marín Cuba, L. G.

(2022). Articulación del plan de soberanía alimentaria con las estrategias de

desarrollo. Cooperativismo y Desarrollo,

10(1), 129-144.

https://coodes.upr.edu.cu/index.php/coodes/article/view/483

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener conflictos de intereses.

Contribución de los autores

Todos los autores revisaron la redacción del manuscrito y aprueban la versión finalmente remitida.

Esta obra está bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional

0009-0002-9285-1082

0009-0002-9285-1082  jesusmreynovoa@gmail.com

jesusmreynovoa@gmail.com 0000-0001-7956-5079

0000-0001-7956-5079  carlosc@upr.edu.cu

carlosc@upr.edu.cu 0000-0001-9952-2172

0000-0001-9952-2172  dgarcia@ucf.edu.cu

dgarcia@ucf.edu.cu 0000-0002-7162-2304

0000-0002-7162-2304  marletp@ucf.edu.cu

marletp@ucf.edu.cu 0009-0005-7729-2771

0009-0005-7729-2771  epprocesosdt@pppcfgos.co.cu

epprocesosdt@pppcfgos.co.cu